捻挫・打撲が「治ったはず」なのに痛い・動きにくい…

そんな症状は東広島鍼灸整骨院にご相談ください。鍼灸・整体で修復を促し、回復をサポート致します。

以下のような症状はありませんか?

✅「捻挫した足首、腫れは引いたけれど、以前のように深く曲げられない」

✅「打撲した場所が、いつまでも硬いしこりのようになって突っ張る」

✅「ケガの後から、慢性的な痛みや動かしにくさが続いている」

✅「捻挫が治ったと思ったのに、しばらくして時々うずくような痛みが出る」

それは、瘢痕化・拘縮が原因かもしれません。

東広島鍼灸整骨院の院長 木原純司です。

捻挫や打撲などが「治った」と思った後に、

しばらくして「痛みの感覚」や「違和感」「動きにくさ」が出てきて、

東広島鍼灸整骨院にお越しになられる方が多くいらっしゃいます。

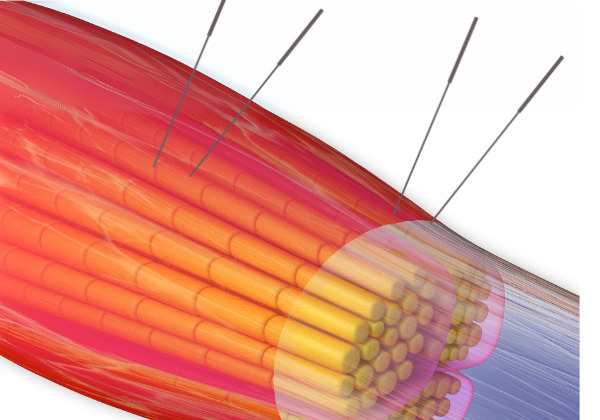

なぜケガの後に筋肉が硬くなるのか?「瘢痕化(はんこんか)」の正体

捻挫や挫傷、打撲後に起こる痛みや違和感を、

「ただ筋肉が硬くなっているだけ」

と軽く見て放置していませんか?

実は、ケガの修復過程で起こる「瘢痕化(はんこんか)」が、将来の痛みや不調の引き金になることがあります。

体の中で起こる「内部の傷あと」

瘢痕化とは、

捻挫や打撲で損傷した組織(筋肉・筋膜・靱帯など)が治る際、元の柔軟な組織ではなく、硬く伸びにくい「線維性組織」に置き換わる現象のことです。

皮膚をケガしたあとに「傷あと」が残るのと同じことが、体の中でも必ず起きています。

目に見えないだけで、筋肉や靱帯の中では確実に“内部の傷あと”が作られているのです。

瘢痕組織(はんこんそしき)は元通りに戻るのか?

結論から言うと、一度しっかり瘢痕化した組織が、完全に元の柔らかい筋肉(筋線維)へ100%置き換わることは難しいのが現実です。

筋肉には再生能力がありますが、損傷が一定ラインを超えると、体は「修復のスピード」と「強度」を優先します。

その際、筋肉の代わりにコラーゲン(結合組織)という「のり」で隙間を埋めるため、元通りとはいかないのです。

放置すると怖い、瘢痕組織の「3つの特徴」

見た目には分かりませんが、瘢痕組織は元の筋肉に比べて「伸びない・巡らない・センサー異常」という厄介な性質を持っています。

伸縮性がない

ゴムの中に「伸びない紐」が混じったような状態です。筋肉全体のしなやかさが失われます。

血流が乏しい

血管が少なく、冷えや疲労物質が溜まりやすくなります。これが「慢性的な重だるさ」の原因です。

センサーが異常をきたす

周辺の神経が過敏(痛みやすい)、あるいは鈍感(感覚が鈍い)になり、適切な体の動きができなくなります。

【要注意】軽いぎっくり腰や寝違えでも「瘢痕化」は起こる!

「瘢痕化は重症のケガだけ」と思われがちですが、実は微細な損傷でも必ず起こります。

人の体は、一度でも組織に微細な傷がつくと、それを埋めるために「炎症→線維化」というプロセスを辿ります。

- 軽い捻挫や打撲

- 筋肉痛レベルの微細損傷

- 繰り返される寝違えやぎっくり腰

これらであっても、顕微鏡レベルでは瘢痕化が生じています。

特に「何度も同じ場所を痛める」という方は、過去の瘢痕化によって組織の柔軟性や連動性が低下している可能性が高いと言えます。

瘢痕化が招く「不調の悪循環」と長期リスク

瘢痕化を放置し、柔軟性を出すケアを怠ると、組織は周囲を巻き込んで「癒着(ゆちゃく)」を起こします。

これが「拘縮(こうしゅく=動きの制限)」へと繋がります。

放置した場合の症状例

- 動き始めが硬い、重だるい

- 関節の可動域が狭くなり、左右差が出る

- 関節の変形リスクが高まる

- 慢性的な腰痛や肩こりへ移行する

さらに、関節の「位置センサー(固有受容感覚)」が乱れるため、無意識に動作エラーが起こり、再びギックリ腰や捻挫を起こすという「再発の負のループ」に陥りやすくなります。

特に「質の悪い瘢痕」になりやすい4つのケース

修復の過程で、以下のような状況があると、より硬く不適切な瘢痕が形成されやすくなります。

- 損傷範囲が広い:肉離れや重度の捻挫など

- 炎症が長引いた: 腫れや痛みを我慢して使い続けた場合

- 固定期間が長すぎた: 動かさなさすぎると、癒着を招きます

- 適切な刺激(リハビリ)不足: 正しい方向に組織を整える刺激が足りない場合

(捻挫・挫傷後の適切な対処法 RICEとPOLICEについてはコチラ)

東広島鍼灸整骨院からのアドバイス:きれいな修復を目指すために

瘢痕化そのものをゼロにすることはできませんが、

「柔軟性を保った、質の良い修復」に導くことは可能です。

修復途中の組織には、「適度な血流」と「正しい方向への刺激」が必要です。

東広島鍼灸整骨院の鍼灸施術や整体施術は、局所の血流を劇的に改善し、硬くなりかけた組織に柔軟性を与えることで、癒着を防ぎ、後遺症のない健康な体づくりをサポートします。

「痛みが引いたから終わり」ではなく、その後の「瘢痕化ケア」こそが、10年後の体のために最も大切です。

鍼灸・整体による瘢痕に対するアプローチ

東広島鍼灸整骨院の瘢痕化に対する鍼灸・整体のアプローチは、

瘢痕化した組織をよりよい状態に再構築を促し、本来の可動域に近づける目的で行います。

組織が完全に固まりきる前(リモデリング期)に東広島鍼灸整骨院の鍼灸や整体の施術をすることで、

瘢痕を最小限にし、しなやかな状態に導くことができます。

捻挫や打撲後は早めの施術ケアがおススメです。

セルフケアだけでは修復が難しい頑固な硬さや痛みに対して、

鍼灸や整体(柔道整復)で修復を助け、筋肉などの組織が硬くならないように予防することが大切です。

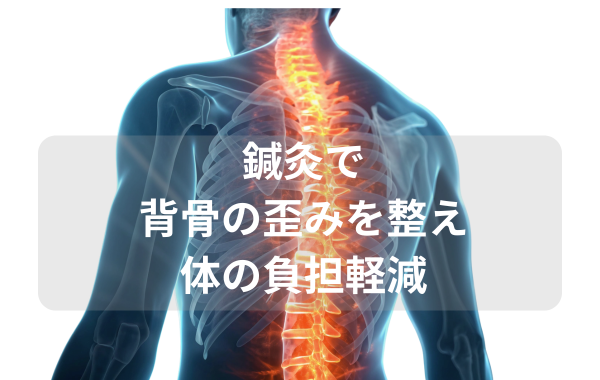

鍼灸治療の役割:体の内側から「修復力」を高める

鍼灸は、体の深部にある組織や神経に直接働きかけることができるメリットがあります。

-

疼痛の軽減とコントロール

鍼の刺激は神経の興奮を抑え、体内で鎮痛物質(エンドルフィンなど)の分泌を促します。

痛みが減ることで、早期からリハビリに取り組みやすくなります。

-

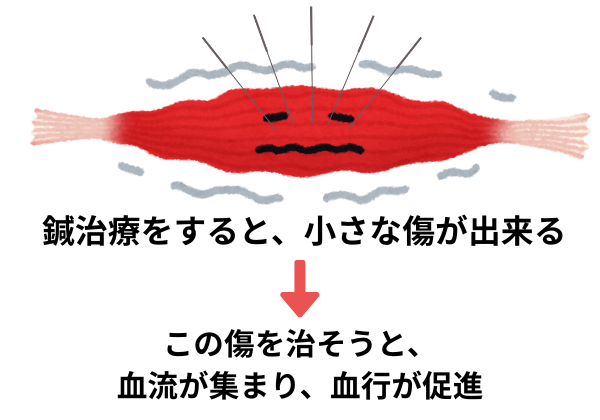

局所の血流促進

鍼を打った周囲の血管が拡張し、血流改善に働きかけます。

これにより、修復に必要な酸素や栄養が届き、老廃物が排出されやすくなります。

-

深部の筋硬結・癒着へのアプローチ

手では届きにくい深層の筋肉の硬結(トリガーポイント)や、瘢痕部、組織間の癒着に対して、鍼で直接刺激を与え、緩めることができます。

-

瘢痕組織のリモデリング(再構築)に働きかける

鍼の微細な刺激が組織の代謝を活性化させ、硬くなった瘢痕組織をより柔軟な状態へ変化させる(リモデリング)ように働きかけます。

その他にも、

・感覚センサーの異常反応の調整

・神経の圧迫を緩め緊張を緩和

といった働きが期待されます。

鍼治療は、手では届かない深さまでピンポイントでアプローチできる数少ない手法であり、

それが鍼の強みです。

鍼治療で硬くなった瘢痕の柔軟性が高め、回復しやすくなるよう働きかけます。

整体(柔道整復)によるアプローチ:動きを整える

徒手療法(手技)を用いて、関節や筋肉の動きを改善に働きかけます。

1.関節・筋膜の動きの回復

関節モビリゼーションや筋膜リリースといった手技で、

硬くなった関節包を広げたり、癒着した筋膜の滑走性(すべり)の回復を促し、

瘢痕による癒着を少しずつほぐしていきます。

2.瘢痕マッサージによる柔軟性向上

適切な時期(炎症が落ち着いた後)に、硬くなった瘢痕組織に対して筋繊維を傷めないよう特殊な方向で摩擦を加えるマッサージを行い、組織の柔軟性を高めます。

3.姿勢・アライメントの調整

整体では瘢痕部だけでなく、

ケガをかばって崩れてしまった全身のバランス(姿勢・重心・動作の連動性)を整え、

患部への負担を減らし、正常な動作を取り戻せるよう導き、再負荷を防ぎます。

鍼灸+整体の相乗効果

「局所 × 連動した動き」

鍼灸と整体による相乗効果によって、この2つが整うことで、

瘢痕は「使える組織」へと変わっていきます。

東広島鍼灸整骨院からのメッセージ

捻挫・打撲の後に「痛みがない=治った」ではありません。

大切なのは、

動きの連動・組織の柔軟性を高め、再発しない体づくりをすることです。

捻挫や打撲後の痛み・違和感でお悩みの方は、

一度、東広島市にある東広島鍼灸整骨院までご相談ください。

ケガの応急処置はRICEからPOLICEへ

スポーツや日常生活でのケガ、特に捻挫や打撲の応急処置といえば

「RICE(ライス)」が常識でした。

RICE(ライス)とは?

「RICE(ライス)」とは、急性期(受傷直後〜48〜72時間の間)における

捻挫・打撲・軽度の筋・腱損傷に対する基本的な応急処置として施されてきました。

RICEの目的は、

主に組織内出血や腫脹の拡大や炎症を抑え、

痛みのコントロールと二次的合併症の予防を目的として行われております。

1978年から長年使われてきたRICEは、一定の効果もあったとされております。

ちなみに「RICE(ライス)」とは、以下の4つの頭文字です。

RICE処置(捻挫・打撲・肉離れなどの応急処置)

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| Rest(安静) | 損傷部位への負荷を避けるため、患部を動かさず完全に休ませる。 |

| Ice(冷却) | 患部の血管を収縮させ、出血や腫脹(浮腫)の拡大を抑え、痛みを和らげる。 |

| Compression(圧迫) | 弾性包帯などで圧迫し、出血・浮腫を抑制し、関節の不安定性を一時的に補助する。 |

| Elevation(挙上) | 患部を心臓より高く上げ、静脈還流を促し、浮腫の軽減を図る。 |

POLICEの普及

RICEの提唱者であるDr. Mirkin自身が「RICEは時代遅れ」と発言したことで、

世界的にPOLICEへの移行が加速したとされております。

このDr. MirkinRICEの提唱者でありながら、後にその限界を認めてアップデートを促したという点で、

スポーツ医学の進化に大きく貢献した人物と言えます。

2017年の国際スポーツ理学療法学会では、

Optimal Loading(最適な負荷)が主要テーマとなりました。

2018年頃に国際的標準となり、2020年頃、日本で本格普及しております。

日本では、まだRICEが主流の場面もありますし、

状況に応じて取り入れることも必要であります(後述で解説)。

スポーツ現場や理学療法・整形外科領域では、

徐々にPOLICEの考え方が浸透しつつあり、早期回復・再発予防の観点からPOLICEが注目されています。

鍼灸師・整体師・柔道整復師の立場として、

多くの方の施術をさせていただいた経験から、

適切な応急処置がその後の回復に大きく影響することを日々実感しております。

今回はPOLICEの詳細と、なぜRICEからPOLICEに変わったのか解説いたします。

特にスポーツ場面ではよく起こしやすいケガ(捻挫・打撲・肉離れなど)ですが、

そんなケガが起こった際の応急処置の知識を正しく知ることで、

✅その後のケガの修復度合い

✅復帰の速度の向上

✅ケガの再発予防

に繋がりますので、スポーツをされる方はもちろん、されない方も、

頭の片隅にとどめておいていただけますと幸いです。

RICEとPOLICEの違い比較表

| 項目 | RICE | POLICE |

|---|---|---|

| R / P | Rest(安静) | Protect(保護) サポーターやテーピングで患部を守る |

| O | ― | Optimal Loading(最適な負荷) 痛みの無い範囲で少しずつ動かす |

| I | Ice(冷却) 1回15〜20分を目安に冷やす |

Ice(冷却) 必要に応じて適度に行う |

| C | Compression(圧迫) | Compression(圧迫) 循環を妨げない程度に行う |

| E | Elevation(挙上) | Elevation(挙上) 腫れの軽減をサポート |

RICEからPOLICEに変更された大きなポイント

上の表から明らかにわかることは、

冷却や圧迫も内容が少し変更されておりますが、

安静から「保護と適切な負荷」に変更されているという点が注目する点です。

そして、一番の変更ポイントは「適切な負荷」です。

Q.どうしてPOLICEに変更されたの?

捻挫・打撲・肉離れを起こした筋肉は損傷しております。

その傷めた筋繊維の損傷を最小限に抑えるために安静もある程度の必要です。

そのため、RICE処置では「安静」が大切だとされてきました。

しかしRICE処置も大切ではありますが、

最新の考え方では必要以上の安静が回復を遅らせるとされてきており、

受傷初期はRICEを重視しますが、

ケガの状態をみながら、ある程度腫れや熱感が引いてきたら、

早めに「安静」から、「最適な負荷(Optimal Loading)」へ移行したほうが良いとする概念が推奨されるようになっております。

Q.安静のしすぎによって起こりやすい体へのリスクとは?

- 筋力の急速な低下

- 筋萎縮や癒着

- 関節の拘縮(固まってしまうこと)

- 血流の悪化

- 組織修復の遅延

- 機能回復期間の延長

などの体へのリスクから、回復を遅らせたり、修復を悪化させることが懸念されるため、

ある程度の目安を機に、早めに適度な負荷を取り入れる事が推奨されております。

Q)なぜ適切な負荷を取り入れたほうがいいの?

A)適切な負荷「Optimal Loading」は、損傷後の早期回復を促す

適度な負荷を取り入れることで、血流・組織修復・神経修復を促進し、

コラーゲン繊維の配列を整え、筋癒着や可動域制限を防ぐ働きがある、

とされます。

RICEからPOLICEへの流れ(時系列)

受傷直後(0〜48時間)

- RICEが基本(安静・冷却・圧迫・挙上)⇒腫れ・出血・痛みのコントロールが目的

- 冷却は1回15〜20分を目安に休憩を挟んで行う

- 骨折が疑われる場合は一度、医療機関で検査

48時間以降〜修復期

- POLICEへ移行

- Rest(完全安静)からOptimal Loading(最適な負荷)へ概念が変更されたことで⇒腫れ・熱感が落ち着いたら軽い運動や負荷を開始することが推奨

- 血流を促す温熱療法や鍼灸を修復サポートに取り入れる

回復期(数日〜数週間)

- 荷重や可動域訓練を徐々に増やす

- 筋力・バランス・柔軟性を回復

- 鍼灸や温熱、マッサージなどで回復を促す

RICEを行うべきなのはどのようなケース?

RICEが重視されるケース

1. 出血や腫れが強い急性外傷(受傷直後~約48時間以内)

-

捻挫・打撲・肉離れなどで 出血や腫脹(腫れ)が強く出ている場合

-

血管損傷を伴う可能性が高いケースでは、まず「安静」と「冷却」で出血・腫れを抑えることが最優先

→ POLICEの「Optimal Loading(適切な運動負荷)」を早く行うと、腫れや内出血を悪化させる危険があります。

2. 強い痛みがある場合

-

痛みが強く、少し動かすだけで増悪するようなケースでは、無理に動かさずRICEを優先。

-

特にRest(安静)とIce(冷却)で「痛みの軽減」を図ることが重要です。

3. 高度損傷が疑われる場合

-

靱帯断裂、骨折、重度の肉離れ などが疑われるとき

⇒この場合は早期に運動負荷をかけると状態を悪化させるため、

POLICEよりもRICEで患部を守ることが必要です。

(例:足首をひどくひねった → 歩くとグラつく → 靭帯損傷の可能性 → まずは固定+RICE)

4. 高齢者・基礎疾患ありの場合

-

循環不全や骨粗しょう症などを抱える方は、炎症・腫れが大きいと二次障害(関節拘縮・骨萎縮)が進みやすい傾向があり、組織修復が遅れるリスク が高いことが懸念される。

⇒まず炎症や腫れをしっかりコントロールするために、RICEをしっかり目に行うケースが多い。

-

特に「Rest(安静)」「Compression(圧迫)」「Elevation(挙上)」をしっかり行うことが多い

-

ただし「Ice(冷却)」は 過剰に長時間行わない ことが大切です。

このようにRICE処置も受傷の初期段階では状況に応じて必要で、

「急性期」のケガの度合いがひどい時では、安静を取り入れたほうが良いです。

炎症が落ち着き、腫れや痛みが軽減してきたら → POLICEに移行します

RICEが向かないケース

慢性的な痛み・損傷

-

慢性的な腰痛・肩こり・腱鞘炎・疲労骨折・変形性関節症など、急性期ではない症状

→ この場合は温熱やストレッチ、鍼灸など、血流を促すアプローチを行う

血流障害を伴う方

-

糖尿病や末梢循環障害を持つ方に Ice(冷却)を長時間行うと血流がさらに悪化 するリスクが考えられます。

⇒状況に応じて、冷却は最小限にとどめるか、避けた方が良いケースもあります

神経損傷を伴う場合

-

強い痺れや麻痺があるとき、冷却で感覚がさらに鈍くなり、神経回復を遅らせる可能性もありますので、状況に応じて判断が必要です。

微細損傷や軽度のケガ

-

ごく軽い捻挫や打撲などは、過度な安静・冷却よりも「早期の適度な運動」 が回復を早めるとされ、不必要にRICEを長く行うと、回復を悪くさせることが懸念されます

Q.適切な負荷Optimal Loadingの程度が分からない

適切な負荷とは、「痛みの範囲内(自制内)」で行うことが推奨されるケースが多いです。

ただし、これは痛みが「我慢できる範囲」であり、悪化しない負荷であることが前提です。

痛みの範囲内で行う適切な負荷にはリスクも伴いますので、

適切な負荷を心掛けていたつもりが、かえって傷めたり、再受傷でまた一から振り出しに戻ってしまった、そればかりか初めよりも悪化してしまったというケースもみられます。

適切な負荷のつもりがかえってひどくなるケースも

東広島鍼灸整骨院でも、ケガの後の負荷の掛けすぎによって、かえって悪化して施術にお越しになられる方もいらっしゃいます。

あくまでも適切な負荷は大切とされますが、負荷の掛け加減が難しいところです。

ここの段階で、再受傷や修復の遅延、さらには悪化に繋がってしまわないためにも、負荷は慎重に行う事をお勧めいたします。

あせらず無理をされずに行ってください。

適切な負荷は「自制内 vs 自制外」の痛みなのかで判断する

- 自制内の負荷:軽度の違和感や張り⇒〇

- 自制外の負荷:ズキズキ・鋭痛など⇒×

適切な負荷Optimal Loadingは、自制外の痛みがある場合は避けるべきです。

ですので、

自制内の痛みの範囲で慎重に負荷をかけるのが理想的です。

例)

- 「少し張るけど気持ちいい」→ OK

- 「ズキッと痛む」「動かしたくない」→ NG

- 「動かした後に痛みが残る」→ 負荷が強すぎた可能性あり

痛みの範囲内と痛みの無い範囲内の違い表

| 表現 | 意味 | 臨床での使われ方 | リスク・メリット |

|---|---|---|---|

| 痛みの範囲内 | 痛みはあるが、我慢できる程度。悪化しない範囲で動かす | 可動域訓練やストレッチで「少し痛いけど動かせる」状態。回復期・慢性期 | ✅ 回復促進の可能性あり ⚠️ 無理すると炎症悪化のリスク |

| 痛みの出ない範囲内 | 全く痛みを感じない範囲で動かす | 急性期や過敏な状態下で

適応。「安全第一」の運動指導 |

✅ 安全性が高い ⚠️ 回復が遅れる可能性もある |

Q.適切な負荷Optimal Loadingはどのような負荷?

- 軽い可動域運動

- 部分的な体重負荷

- 日常動作の維持

- 段階的な活動レベルの向上

といったように、徐々に負荷を加えていくことが大切です。

Q)適切な負荷を始める目安は?

A.適切な負荷をかけ始めてもいいとされる目安は、

- 安静時痛の軽減

- 腫脹の改善傾向

- 関節の安定性確認

が認められた場合、徐々に負荷をかけていきます。

重度捻挫の場合の急性期(0-72時間)処置

例えば、

重度の捻挫の場合の応急処置では、

初期は安静重視することも必要で、Protection(保護)を行い、

負荷は、

- 荷重禁止

- 関節可動域運動も制限

- 痛みのない範囲での最小限の動きのみ

亜急性期(3日-2週間)は、段階的に負荷導入をしていくことが大切で、

無理のない範囲で段階的に負荷を導入といった具合に、

POLICEの「Optimal Loading」をそのまま取り入れるというよりも、

慎重に適用する必要があります。

このように、

どのようなケガ(捻挫・打撲・肉離れなどの)に対してでも早期負荷をかけるというわけではなく、

ケガのレベルや組織修復の段階に応じた負荷調整を行い、

そのケガの度合いに応じたアプローチが大切です。

捻挫・打撲でも腫れや痛みが強い時は

「POLICEに移行」ではなく「RICEを延長」するケースもあるということもあるということも、頭の片隅に留めておいてください。

RICEからPOLICEへの正しい解釈の結論

つまり、

「RICEからPOLICEに完全に置き換わった」

わけではなく、

“時期やケガの度合いによる使い分け”

が正しい解釈であると考えます。

ケガ(捻挫・打撲・肉離れ)後のアプローチは東広島鍼灸整骨院の鍼灸・整体にお任せください

このように、過度な安静や冷却のしすぎは血流を妨げ、かえって回復を遅らせることもあります。

私たち鍼灸師・柔道整復師は、ケガの後に起こりがちな、

✅筋萎縮や癒着

✅関節の拘縮(固まってしまうこと)

✅血流の悪化に対して

鍼灸や整体の施術により予防するようサポートいたします。

捻挫・打撲・肉離れなどのケガ後にRICEやPOLICEなどで処置をきちんと施されていても、

ケガで受けたダメージに対して修復が追い付いていないと、

痛みなどの症状に繋がったり、修復がなかなか思うように進まなかったりという事もあります。

✅セルフケアが不十分

✅深部を痛めてる

✅ケガの状態がひどかった場合

✅修復が追い付いていない場合

などは、

RICEやPOLICEの後のアフターケアが大切です。

特にアプローチが難しい深層部への修復を促すために、

鍼灸治療では深層部までの修復を促すことが可能ですのでおススメです。

鍼灸治療のメリット

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 疼痛緩和効果 | 鍼の刺激で内因性オピオイドやセロトニンが分泌され、痛みが和らぎます。打撲や肉離れなどの強い痛みに即効性を感じるケースも多いです。 |

| 血流改善による回復促進 | 鍼やお灸の刺激で血流が促進され、酸素や栄養供給が高まります。老廃物や発痛物質の排出も促され、損傷組織の修復スピードをサポートします。 |

| 炎症のコントロール | 鍼の消炎作用で過剰な炎症を抑制しつつ、必要な治癒反応を妨げずに促進します。 |

| 筋緊張の緩和 | 周囲の過緊張した筋肉をリラックスさせ、血流改善を促進。患部の修復を助け、代償的に起こる腰痛や肩こりなど二次的な痛みの予防にもつながります。 |

| 神経の調整 | 自律神経に働きかけて交感神経の過緊張を和らげ、血流促進や筋緊張の低下に寄与します。免疫機能の調整にもつながります。 |

| 瘢痕化・癒着の予防 | 修復期に鍼で微細な刺激を与えることで、コラーゲン繊維の乱れや筋繊維同士の癒着を防ぎ、しなやかな組織修復をサポートします。 |

瘢痕化・癒着の鍼灸・整体によるアプローチ・予防対策についてはコチラ

整体を活用するメリット

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 関節の可動域改善 | 捻挫や肉離れ後に硬くなった関節・筋肉を調整し、スムーズな動きを取り戻せるようサポートします。 |

| 筋バランスの調整 | ケガの回復過程で起こりやすい「かばい動作」を修正し、アンバランスな筋肉の使い方を整えます。 |

| 二次障害の予防 | 捻挫後に多い「足首の不安定性」や「反対側の膝・腰の痛み」といった二次障害を予防する効果が期待できます。 |

| 姿勢・動作の改善 | ケガの原因となった身体のクセ(着地の仕方・歩き方・姿勢)を見直し、根本原因にアプローチすることで再発防止につながります。 |

| 体液循環の促進 | 整体の手技で血流・リンパの流れを改善し、炎症の治まりや老廃物の排出を助けます。 |

東広島鍼灸整骨院のオーダーメイド対応施術

東広島鍼灸整骨院では、一人ひとりの症状や競技特性に合わせたオーダー施術が出来ます。

また、スポーツ選手のパフォーマンスを高め、

ケガの直後の適切な処置から、回復段階における修復促進、再発予防までをトータルでサポートいたします。

ケガにおける炎症反応は、身体に備わった自然な修復プロセスであり、

それを妨げずに、状況に応じた必要なサポートを加えることが大切です。

東広島鍼灸整骨院では、鍼灸師・柔道整復師が患部の状態を的確に見極め、

ケガ後の筋肉の癒着を予防し、自然治癒力を引き出す施術によって、

早期回復を全力サポートしております。

ケガは急性期の処置だけでなく、修復期・回復期におけるケアが大切です。

特に、ケガでも捻挫や肉離れ、打撲の度合いがひどかった方や、

ケガをした時に放置して必要なケアを特にせず、自然に痛みが引くのを待ったという方などでは、

しばらくしてから、筋肉や関節に違和感が残ったり、可動域が以前よりも狭まってしまった、

という声を聞くことがよくあります。

鍼灸や整体療法の施術を活用することは、

血流改善・筋緊張の緩和・筋委縮の予防につながります。

捻挫・打撲・肉離れなどのケガ後の

✅修復促進をしたい

✅パフォーマンスを高めたい

✅痛みが引かない

✅違和感がある

などでのご相談は東広島鍼灸整骨院までお気軽にご相談ください。

足関節捻挫はRICE・POLICE後の適切な施術が大切

足関節捻挫と聞くと、RICE(安静、アイシング、圧迫、挙上)を施して、

その後は時間が解決してくれると思われている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、足関節捻挫はRICE後の適切な施術でケアをされる事が大切です。

また、捻挫などのケガの際に施されるRICEの処置ですが、

最近、固定や安静の目安の概念に変化がありますので、

足関節捻挫などの捻挫後の処置の目安として、以下のブログをぜひご参照ください。

捻挫・打撲・肉離れのケガの応急処置はRICEからPOLICEに

足関節捻挫後、適切なケアが出来ていないとどうなる?

足関節捻挫も適切なケアが不十分で修復が悪い場合は、

✔足関節部の痛みや痺れ

✔足関節の可動域の低下

✔再びケガに繋がりやすい

✔足がうずく

✔足首が冷える

などの症状が後々出ることに繋がります。

一度痛みが引いて治ったと思っても、しばらくして違和感や痛みが再発して、

東広島鍼灸整骨院にお越しになられる方もいらっしゃいます。

足関節捻挫で修復過程のケアが大切な理由とは?

足関節捻挫は修復過程のケア次第で、のちの足関節の可動域などの状態に影響を与えやすくなる為、

きちんと修復過程でケアを施すことが大切です。

足関節捻挫の修復を妨げる2つの要因

足関節捻挫は、

- 修復過程で足首に過度な負担をかける

- 足関節周りの血流が充分通っていない

この2つの要因が、足関節捻挫の修復を妨げる要因につながります。

なぜなら、

修復過程で無理をして足首に負担をかけたり、

足関節周りの血流が上手く通っていないことで、

足関節の靭帯を形成するコラーゲン繊維の状態が均衡にならないまま組織を形成してしまうからです。

後々、足関節の可動域が低下したり、

上記にあるような足関節の痛みや痺れ、うずきなどの症状に繋がることがあります。

足関節捻挫の靭帯損傷へのアプローチには鍼がおススメ

靭帯はコラーゲン繊維で形成させております。

鍼の特徴の一つが、足関節捻挫のようなケガの修復過程を助け、自分自身の修復力を高める事です。

鍼をすると、小さな傷を修復するために、体の修復する働きが高まります。

そのうちの一つの働きで、線維芽細胞が増えるのですが、線維芽細胞は新しいコラーゲンなどを作り出してくれます。

そのため足関節捻挫のときに鍼を施すと、

自分で修復する過程を助け、活性化するよう促してくれます。

足関節捻挫をされた場合は、なるべく早めの段階で鍼の施術を施すことがおすすめです。

東広島鍼灸整骨院の足関節捻挫の施術の特徴とは?

鍼灸治療で足関節捻挫をケアするメリット

東広島鍼灸整骨院で行う足関節捻挫に対する鍼の施術の特徴は、

痛めた足関節捻挫の箇所を検査などで特定し、痛めた個所に、局所的に細い鍼をすることで痛めた筋肉や靭帯の形成を助けるよう働きかけます。

足関節捻挫は、足関節靭帯の損傷部分のみのアプローチだけでなく、

周りの筋肉も傷めているため、

足関節周囲の修復を促すことが大切です。

東広島鍼灸整骨院では足関節捻挫の修復+捻挫予防の足首に

また、捻挫を引き起こしやすい足関節の構造でないかどうか、足首周りのバランスも整え、今後足関節捻挫になりにくいように、下腿の筋肉の状態も含めて柔軟性を図ることが大切です。

東広島鍼灸整骨院では、足関節捻挫で痛めた靭帯や筋肉のケアと、それに加え足関節捻挫を引き起こす要因となる筋肉のバランス状態を見ながら、捻挫を引き起こしにくいように足関節を強化するように働きかけます。

鍼灸の施術が怖いという場合は、伊藤超音波の施術もおススメ

伊藤超音波は主に骨折の修復で使われる物療ですが、

捻挫など靭帯や筋肉の損傷にも回復を促すように働きかけます。

小さいお子様や鍼が苦手という方は、足関節捻挫で足首を傷められた場合、

伊藤超音波を施すことで、靭帯の修復と血流を促し、関節の可動域を高めるように助けます。

足関節捻挫は、日常生活でもスポーツ外傷でも起こりやすいケガであります。

軽くみがちな足関節捻挫ですが、なるべく早めに適切な施術を行い、

長い目て見ても足関節部分は負担がかかりやすい箇所でありますので、

ケガ後のケアを丁寧に取り扱っていかれることをお勧めいたします。

足関節捻挫の痛み、違和感、腫れ、可動域制限など、

足関節捻挫後のケアは、東広島鍼灸整骨院にご相談ください。

腰痛が無い方にも腰椎椎間板ヘルニアはある

腰椎椎間板ヘルニアは、画像にヘルニアが出ていても腰痛の症状がない方も多くみられ、MRIで偶然見つかることもあります。

事実、

腰椎椎間板ヘルニアは、腰痛が無い方にも見られるということが1995年国際腰痛学会が発表され、

その研究はボルボ賞という大きな賞を頂いております。

腰椎椎間板ヘルニアだった76%の方に腰痛が無い

国際腰痛学会の研究の内容として、

腰痛が無い方に対して、腰椎の状態を調べた結果、

腰椎椎間板ヘルニアだった方は76%、

腰椎変性に至っては85%の確率で見られたということです。

腰痛が無い方にもこれだけ多くの確率で、

腰椎に何らかの所見が見られたということは、

画像検査をすれば、

腰痛がある無いに関わらず約8割に何だかの変性は見られるということです。

「腰椎椎間板ヘルニアですね」「脊柱管狭窄症ですね」と言われた方へ

そのことを踏まえると、腰痛で画像検査の結果、

「腰椎椎間板ヘルニアですね。」

「腰椎4番と5番の間にすり減りがみられます」

「脊柱管狭窄症です。」

などと言われたからといっても、それそのものが原因で腰痛になっているとは限らないという事です。

つまり、腰痛や足の痺れの本当の原因は、

その骨の状態そのものが原因ではなく、

その他にある可能性も十分ある、例えば筋肉や筋膜、靱帯などからの影響もあるという事を念頭に置いておき、

画像上の異常がみられても腰痛の無い方も多数いらっしゃるという事を踏まえると、

正確な判断は、徒手検査+問診なども含めて、実際の症状・痛みの質・動きをうかがいながら、

総合的な評価で判断することが大切という事が言えます。

また、実際のところ手術で骨をどうこうしても、

腰の筋肉の状態や骨盤のゆがみなどの状態を整えていないと、

腰の筋肉や腰椎に負担がかかりやすいため、腰椎にも負担をかけてしまいやすいのです。

そのため、「せっかく手術をしたものの、しばらくすればまた腰痛になってしまった」という可能性もあり、

実際そのような方も臨床現場でお見えになられます。

腰痛の改善に大切なポイント

腰痛は腰に関わる神経が圧迫・刺激されて生じます。

そのため、腰痛の改善に大切なポイントを2つ挙げます。

1.腰の筋肉の柔軟性を高め、神経を圧迫しないように整える

腰痛の予防のために、筋肉をほぐし、血流を促すことが大切です。

2.腰椎に負担をかけないよう、腰椎の可動域を高める

✅腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症に繋がらないように

✅腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症と言われた方も腰椎への負担を軽減させるために

✅ぎっくり腰で急に腰を傷めないように

日ごろから硬くなった腰の筋肉をほぐし、腰の筋肉の柔軟性を高めることが大切です。

そうすることで、腰椎の可動域も高まり、腰椎への負担も軽減します。

腰椎椎間板ヘルニアが腰痛の原因になっているケースは全体の3%⁈

もちろん、なかには実際腰椎ヘルニアが神経を圧迫してそれが痛みの原因につながっているケースもあると思います。

国際腰痛学会の発表では、

腰椎椎間板ヘルニアが腰痛の原因となっているケースは全体の3%に過ぎないとしています。

もしも手術をしてその後、しばらくして腰痛が出るようであれば、

ヘルニアそのものよりも、筋肉や筋膜などが原因で腰痛の原因に繋がっていたという事も考えられます。

腰に痛みを生じさせる原因にアプローチすることが大切

腰痛が続いて悩まれている方も、

今の腰痛をあきらめず、腰痛改善に向けたアプローチを行い、

一度、腰の状態を整えませんか?

根本改善に向けた腰痛整体・鍼灸、骨盤矯正などで腰痛ケアをされることをお勧めいたします。

鍼灸施術により、筋肉や筋膜の緊張を緩め、神経の圧迫がやわらぐことで、

腰椎椎間板ヘルニアなどがあっても、腰痛症状が改善されたケースも多くあります。

またMRIなどの画像検査で経過をみると、時間の経過とともにヘルニアが縮小するケースもあります。

鍼灸の働きは血流を促し、修復力を高めるように働きかけます。

さらに、ヘルニアに対する炎症・浮腫軽減や自然吸収によって縮小するケースは医学的に報告されており、

鍼灸がその過程をサポートできる可能性もあります。

東広島鍼灸整骨院では、腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症による痛みや不調に対して、

鍼灸や整体によるサポートを行っております。

臨床現場でも、動きが改善されて痛みが楽になったというお声を頂いております。

腰痛がひどい場合やぎっくり腰で動きが制限されている方は、

東広島鍼灸整骨院の鍼灸施術で深層部までアプローチを行い、筋肉の修復を促すことをお勧めいたします。

世界保健機関(WHO)は、鍼灸治療に効果が期待できるとされるさまざまな疾患・症状を公式に認めています。

ご自身の症状に対して、鍼治療がいいのか、

鍼をされたことがなく、鍼灸治療を迷われている方もいらっしゃると思います。

以下の症状はWHOが認める鍼灸の適応疾患ですが、

もしあなたの症状が下記症状に記載されていなくても、

適応症でないというわけではございませんのでご安心ください。

また、ご自身の症状に鍼灸が有効なのかどうか、

わからない場合はお気軽にLINEやお電話でお問い合わせいただければと思います。

WHOが認める鍼灸の適応疾患

| カテゴリ | 代表的な適応症 | 解説 |

|---|---|---|

| 神経系疾患 | 頭痛(片頭痛・緊張型) 顔面神経麻痺・三叉神経痛・坐骨神経痛 自律神経失調症・不眠症・ノイローゼ・ヒステリー 神経痛・神経麻痺・脳卒中後遺症 |

鍼灸は神経の緊張緩和や自律神経のバランス調整により、症状の改善が期待できます。 |

| 運動器系疾患 | 肩こり・首こり・五十肩・頚肩腕症候群 腰痛・ぎっくり腰・むち打ち症・関節炎・腱鞘炎 筋肉痛・痙攣・捻挫・打撲・骨折後遺症 各種スポーツ障害・リウマチ |

血流促進と筋緊張の緩和により、痛みや可動域制限の改善を目指します。 |

| 消化器系疾患 | 胃もたれ・胃炎・胃下垂・胃酸過多・消化不良 便秘・下痢・過敏性腸症候群・腹部膨満感 肝機能障害・肝炎・胆のう炎・胃十二指腸潰瘍 ・神経性食欲不振・痔疾 |

自律神経の調整により、消化器の働きを整え、症状の緩和をサポートします。 |

| 呼吸器・循環器系 | 気管支炎・喘息・風邪およびその予防 高血圧・低血圧・動悸・息切れ・心臓神経症 |

呼吸の乱れや血圧の不調など、全身の調整力を高めることが目的です。 |

| 婦人科系 | 生理痛・月経不順・更年期障害・冷え性・血の道・のぼせ・ 不妊体質の改善・無月経・白帯下・乳腺炎 |

ホルモンバランスの乱れにアプローチし、女性特有の不調を整えます。 |

| 泌尿器・内分泌系 | 腎炎・膀胱炎・尿道炎・尿閉・頻尿 性機能障害・陰萎・前立腺肥大 バセドウ病・糖尿病・痛風・脚気・貧血 |

排尿・内分泌・代謝に関する不調にも、神経や体内バランスへのアプローチが可能です。 |

| 眼科・耳鼻科疾患 | 眼精疲労・ものもらい・仮性近視・結膜炎・ドライアイ・眼瞼痙攣

鼻炎・蓄膿症・副鼻腔炎・扁桃炎・中耳炎・耳鳴り・難聴・メニエール病 |

目・耳・鼻などの感覚器の症状にも、対応可能な経絡・ツボがあります。 |

| 小児疾患 | 小児神経症(夜泣き・疳の虫・消化不良・夜驚・不眠)・夜尿症・小児喘息・虚弱体質 | 小児には刺さない鍼(小児鍼)を用い、体質の改善や神経系の調整を行います。 |

| 皮膚科・免疫系 | 蕁麻疹・アレルギー性湿疹・アレルギー性鼻炎・ヘルペス・しもやけ・皮膚炎 | 免疫やアレルギー反応の調整を通じて、皮膚トラブルの改善を目指します。 |

| 口腔・その他 | 歯痛・歯肉炎・抜歯後疼痛・口内炎・しゃっくり・円形脱毛症 | 経絡や神経の反射を利用し、全身調整により口腔・その他の不調にも対応します。 |

このように、鍼灸は多くの症状や疾患に対して効果が期待されており、

「病院では異常がないけど不調が続く」といったケースにも広く活用されています。

体質改善や未病対策にも、鍼灸を取り入れてみませんか?

東広島市で鍼灸治療を迷われている方は、

東広島鍼灸整骨院にご相談ください。

ただし、上記の適応疾患に該当する場合であっても、

先端恐怖症の方や、注射を見ると汗が出るといった方は、

無理に鍼治療はされず、整体やマッサージによる施術で様子を見られて、

もしもその施術で改善が見られない場合に限って鍼施術を受けられてみる、といった方がよいかと思います。

東洋医学・鍼灸が最近注目を浴びてきているようです。

NHKの「東洋医学ホントのちから」というTV番組で

3/18(月)放送されておりました。

腰痛でお悩みの方の背骨の歪みが改善される様子

TVで人気のお笑い芸人さん(土田さん)が、

鍼灸を受けられて、体が柔らかくなったとおっしゃられていました。

また、背骨の状態をビフォーアフター画像で比較し、

鍼治療前にあった背骨の歪みが、鍼治療後に改善されている様子を見ることが出来ました。

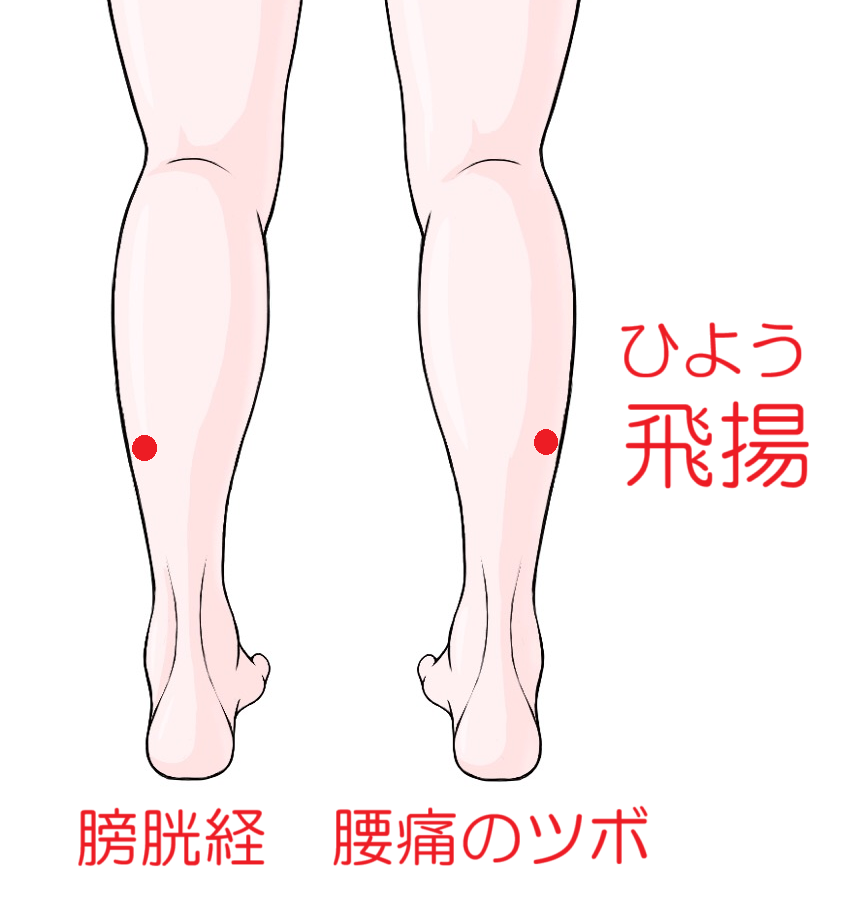

腰痛のツボで血流量をモニターで観測

また、今回はスポーツトレーナー関係の方が、

足にある「飛陽(ひよう)」というツボに鍼を打ち、

打つ前と後での体の血流量をモニターで映し出しており、

鍼治療後に、血流量が増える様子を見ることが出来ました。

飛揚というツボは、ふくらはぎの外側寄りにあるツボで、一見腰痛とは関係のなさそうな感じがするかもしれません。

それがツボの不思議なところです。ツボに関する研究が進んでおり、研究も発表されておりますが、

まだまだ鍼灸にはなじみのない方や、

怖いイメージを持たれている方もいらっしゃると思います。

しかし、このような客観的画像やデータをメディアを介して見ることによって、

鍼灸や東洋医学に興味を持たれる方もいらっしゃると思います。

実際、東広島鍼灸整骨院にお越しになられる方にも、痛いイメージがあって、鍼治療はしたことがないが、このような情報を介して鍼灸の良さを知り、体の症状が少しでも改善するのであれば受けてみたいと言われて、お越しになられる方もいらっしゃいます。

確かに、鍼を体に刺すというと、経験がない方がイメージされると

「痛そう・・・」

と思われるのも無理はありません。

しかし実際鍼灸を受けられると、「イメージほど痛くない」「大丈夫」と言われる場合が多いです。

しかし鍼治療は全く痛みがないわけではありません。

痛みがないことも多いですが、まれに部位によって、また個人差によって、痛みの感覚が異なり、痛みが生じてしまうこともございます。

慢性的な腰痛や坐骨神経痛は鍼灸がおススメ

東広島鍼灸整骨院では、たくさんの方が様々な症状でお越しになられており、

鍼灸は、急性的な寝違えやぎっくり腰、スポーツによるケガや痛みをはじめ、慢性的な肩こりや腰痛、頭痛、自律神経失調症など、様々な症状に対応することが出来ます。

今回の土田さんのように、腰痛がひどい時には骨盤を割って、痛みのある箇所を何とかしたいとおっしゃられておりましたが、

東広島鍼灸整骨院では、

このような長年の頑固な慢性的腰痛でお悩みの方や、坐骨神経痛で悩まされている方への鍼灸施術も大変得意としております。

このようにメディアを通じて鍼灸や東洋医学が放送されることを、

うれしく思うとともに、恐縮ながらも、未病予防と健康維持のため、

少しでも多くの方に鍼灸や東洋医学について興味を持っていただき、

鍼灸を一度体験していただければと思います。

ためしてガッテン2019年3月20日(水)19:30~に

“慢性痛しびれが改善 逆子が改善も!?東洋医学の神秘「鍼灸治療」SP”で、

鍼灸のことが放送されました。

ためしてガッテンでは、

主に鍼をすることで、

筋肉を覆っている「筋膜」のひずみの解消に働きかけるということを、

画像を見ながら解説しておりました。

実際の映像では、

鍼治療をする前では、筋膜の癒着・緊張(Fascial adhesions) が生じている状態だったのが、

鍼治療後には筋膜の癒着・緊張がなくなり、

ラップフィルムのようによれていた筋膜が、筋膜がほぐれて滑らかになっている状態を写真で見ることが出来ました。

また、ツボは症状がある場所と離れたところにある場合があるのですが、

目や肩こりなどでよく使うツボ、

「合谷」というツボに鍼治療を行うことで、

実際に目の周りの血流が改善されていく様子が、

サーモグラフィー画像で映し出されていました。

東洋医学はこのように、足や手にあるツボに鍼やお灸を施し、体に張り巡らされている経絡を介して、体の不調を整えたり、内臓の働きを高める働きがあります。

東洋医学のツボを利用した治療に関しては、経絡は目に見えない分、そういった考えに半信半疑の方も多いと思います。

正直、私も鍼灸の世界に入り込む前は、そのような考えを持っている者の一人でした。

しかし、

自分自身鍼灸を体験し、

その後、

長年の鍼灸の現場で経験を積むにつれて、

そのような考えが全く無くなり、鍼灸の良さを日々私自身が体感しております。

そして体の目には見ることはできない細胞の陰ながらの働きに感銘を受けている今日この頃です。

鍼治療による筋肉・筋膜へのアプローチ

最近注目されている筋膜。

鍼をすると、この狙った筋膜に直接的な刺激が届きやすいため、

- 癒着が生じた筋膜

- 滑走障害を生じている筋膜

- 筋膜の緊張

これらの修復を促す働きがあります。

鍼治療のメリット

鍼治療は痛めた箇所への直積的アプローチが出来るという事が、大きなメリットです。

また、鍼の刺激は深層部まで届きます。そのため、マッサージでは届きにくい深部の筋肉や硬くなっている筋肉へのアプローチができます。

鍼灸治療は逆子の方にも

さらに、逆子の映像では、

逆子の方に鍼治療をすると、赤ちゃんが動き出し、

上にあった頭の位置が、

お腹の中で回転して頭位へ態勢を変えていく様子を見ることが出来ました。

東広島鍼灸整骨院では、

逆子施術も行っており、鍼灸師は女性が担当いたします。

逆子施術もお気軽にご相談ください。

鍼に対しては、抵抗がある方もいらっしゃると思いますが、

東広島鍼灸整骨院での鍼治療で用いる鍼は、

髪の毛ほどの細い鍼を使用ております。

また全ての鍼がディスポーザブル(使い捨て)を使用しております。

- マッサージではすぐに元に戻ってしまいやすい方

- 病院での検査では特に問題がないけれども、体の調子が優れなかったり、痛みが続いている方

- 慢性的な痛みや不調

このような方に鍼治療はおススメです。

肩こりや腰痛、膝痛などのお体の痛みやコリ、スポーツでのケガなど、

気になるお体の症状などにぜひ鍼治療を一度お試しください。

野球肩とは?

原因

1.練習量の増加により徐々に疲労が蓄積してなるケース

2.準備運動不足で投球をし、筋肉の柔軟がない状態で

動作を行い負担をかけるケース

3.ポジションが変わり、遠投するようになり筋肉に

無理がかかりなるケース

4.フォームを変えたため、筋肉に負担がかかりなるケース

症状

肩関節の全面や後面に痛みが出て、全力投球できない。

レイトコッキング期からアクセレレーション期に

痛みが出ることが多く、

またフォロースルー期でも肩関節包が引き伸ばされる

ことによって痛みが増強することもある。

施術について

痛みが出ている発痛部位を確認し、

投球フォームによって、痛みが出る場所が異なるため、

どの筋肉を傷めているのかを正確に把握し施術します。

筋委縮がある場合は、しっかりと

筋肉を緩めることが大切になります。

筋トレも大切ではありますが、

痛みが出ているときは控え、

筋委縮を取ることを優先させる必要があります。

寒い時期などは、とくに長めにウォーミングアップ

をし、無理なく練習を行うようにすることが

大切です。

筋委縮が取れるまでは、練習は控え気味にし、

しっかりと施術を行い、

ひどくならないうちに治し、

様子を見ながら徐々に

トレーニングを再開させていくことが

ベストです。

大会などが近い場合で休めない場合も、

ご相談ください。当院で施術を行い、

硬くなった筋肉を緩め、萎縮を取る

ことでが、優先です。そうすることで、

パフォーマンスも上がり、

極力傷めずに済むようになります。

ジャンパー膝って何?

運動などでジャンプを繰り返すことによって

膝の伸展に負担がかかり、

膝蓋骨の下端を中心に痛みが出る症状のこと。

筋肉の使いすぎ(オーバーユース)が

原因で、

膝蓋骨下極と膝蓋靭帯の境界部の

障害が多く、「膝蓋靭帯炎」

とも言われています。

大腿四頭筋という筋肉が主に関係しており、

✅キックなどの膝伸展動作

✅ジャンプの着地の際の衝撃を緩衝

というような動作を繰り返すことにより、

症状が出ます。

大腿四頭筋が運動や部活で、

繰り返し酷使することで筋肉に疲労がたまり、

筋肉が硬くなることで膝蓋骨下極に

負担がかかりなる場合や、

それ以外でも、

X脚、大腿四頭筋の筋力低下なども

原因となることがあります。

当院ではスポーツ外傷でこのような

膝の痛みを訴えられる方がたくさんいらっしゃり

施術を行っております。

施術は、まず痛めている部分の筋肉を把握し、

可動域や筋肉の張りや硬結、

熱感、圧痛点などを探り、

原因になっている箇所の修復を一番に促すように、

鍼施術、超音波、電気、マッサージなど

症状に合った方法で施術を行います。

スポーツ時の膝の痛みや歩行時や階段昇降時の

痛みなどでお悩みの方は、

なるべく症状が進行してしまわないように

早めにご相談いただければと思います。

一人一人に一番合った方法を選択し、

早くスポーツや日常生活を取り戻すことができるように、

施術してきます。

シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)とは

スポーツ・運動・部活などをされている方は、

よく耳にするケガの名前だと思います。

足のすねの内側(脛骨粗面)の骨膜に炎症が見られる状態です。

繰り返し筋肉を使うことで、疲労がたまり、

筋肉に硬さが出てきます。

この状態で使い続けると、

筋肉が骨を引っ張るように働き、

脛骨に負担がかかります。

脛骨につく筋肉を緩め、

触って炎症を引き起こしている筋肉を修復させる

必要があります。

すね中部~下1/3に症状が出現します。

関連する筋肉としては、

後脛骨筋・下腿三頭筋(ヒラメ筋、腓腹筋)・

長母趾屈筋・長趾屈筋などです。

骨膜に対しての炎症症状で、まだ骨までには症状が

及んでいない状態です。

シンスプリントが進行して疲労骨折になる場合もあります。

シンスプリントと疲労骨折との違いは?

・シンスプリントの原因

1.多くは足の使いすぎ

運動で繰り返し下腿の筋肉に負担をかけている

2.足裏が着地時に真っすぐでない、足の歪み

足が回外・回内している場合、

下腿の筋肉が

無理に引き延ばされたり、収縮することで負担がかかり

起こります。

3.偏平足

・足裏のつちふまずが少なかったり、

・足裏のアーチに柔軟性がない、

・偏平足

の場合は、

歩行時やランニング時の地面からの衝撃を、

緩衝させる働きが劣るため、

衝撃が筋肉や関節に加わりやすくなります。

その結果、筋肉に炎症が起こりシンスプリントの

原因になります。

4.アスファルト・コンクリートばかりで走る

芝生や土、砂に比べ硬いため、

足裏への衝撃も強くなり、負担がかかります。

・こんなスポーツでよく見られます

サッカー・マラソン・陸上・バスケットボール

野球・バレー・バドミントン

・シンスプリントのレベル

シンスプリントでも、

軽度のものから重度のものまであります。

軽度では、痛みの頻度も少なく、運動時には痛みが気にならないものから、

中度では、運動すると常に痛いもの、

重度では、運動していなくても日常動作でも痛む状態です。

軽度のものは、痛みが気になるなと思っても、

痛みが出なくなったりするので、放置しがちです。

この時から、しっかりとストレッチをし、

ケアーしてあげるとひどくなりにくいです。

また、痛みが出ているのを感じたら、

ジョギングなどする際は、出来れば

アスファルトやコンクリートを避け、

芝生などなるべくやわらかい

地面で練習をするほうがよいでしょう。

また、靴などすり減っていたり、クッションが少ない

硬めの靴の場合は、

見直された方が良いです。

施術方法

シンスプリントでは、

下腿部の原因となっている

筋肉の筋緊張・筋疲労を取ることが重要です。

原因の筋肉を炎症を取りつつ、筋肉に柔軟性を持たせるよう

施術をいたします。

また骨格の歪みなども確認しながら、

歪みが見られる場合は矯正をしていきます。

鍼施術・超音波(超短波)・マッサージ・電気・矯正など

その方に合わせた施術を行っていきます。

施術や症状で

不安なことやお悩み事は何でもご相談ください。