片頭痛の原因から紐解く改善策とは?

片頭痛は、「ある日、突然起こる頭痛」というイメージを持たれがちですが、

実際には、

何かのきっかけや原因によって引き起こりやすい頭痛でもあります。

- 「毎月決まった時期に片頭痛が起こりやすい」

- 「天気が悪くなる前に必ず片頭痛が出やすい」

- 「仕事が落ち着いた週末に出やすい」

など、

心当たりのある方も多いのではないでしょうか。

この片頭痛の特徴や原因をつかむことはとても大切で、

片頭痛改善のヒントにもなります。

このブログでは、鍼灸師・柔道整復師・整体師の立場から、

片頭痛が起こるメカニズムについて、

片頭痛が引き起りやすい原因を詳しく交えながら解説し、

東広島鍼灸整骨院の鍼灸治療がなぜ片頭痛の改善につながるのかを後半にご紹介しております。

このブログがあなたの長年の片頭痛の改善に少しでもお役立てできれば幸いです。

片頭痛が発症するメカニズム

片頭痛とは?

片頭痛は、

「脳の血管が拡張し、周囲に炎症が起こることで痛みが発生する頭痛」

ということが医学的にも広く知られており、

現在では、単なる血管拡張だけでなく、三叉神経を中心とした神経の過敏化と、血管拡張に伴って起こる「神経原性炎症」が重なって痛みが発生すると考えられています。

そしてその頭痛は、

✅ズキズキとした拍動性の痛み

✅吐き気、光や音に対する過敏反応が現れることもある

というのが特徴です。

片頭痛は脳内の血管・神経・自律神経のバランスが複雑に関与

片頭痛は、脳内の血管・神経・自律神経のバランス異常が複雑に関与する頭痛です。

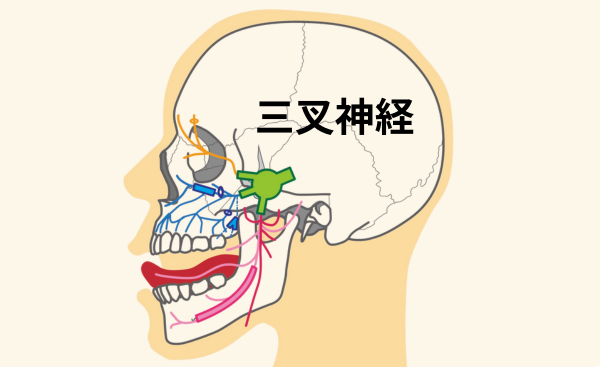

脳の血管の周囲には、

「三叉神経(さんさしんけい)」という感覚神経が張り巡らされています。

三叉神経とは?

三叉神経は、

- 顔・頭部の感覚を支配する神経

- 片頭痛の痛みを生じさせる神経

片頭痛は脳の血管が拡張することで、

この三叉神経が刺激され、

ズキズキとした拍動性の痛みが生じます。

つまり片頭痛とは、

「血管の拡張+三叉神経の反応」によって起こる頭痛と言えます。

そこで、なぜ脳の血管が拡張してしまうのか?

この点をしっかり把握することは、片頭痛改善の改善する上でとても大切と考えます。

ですので、このポイントを詳細に解説いたします。

なぜ脳の血管が拡張してしまうのか?

片頭痛の原因になる血管拡張ですが、

ここで重要になるのが、

①自律神経の乱れ

②脳内物質(セロトニン)

です。

それぞれの片頭痛の原因を詳しく解説していきます。

自律神経の乱れ

自律神経は交感神経と副交感神経があり、

この二つの神経が体の状態に応じて優位になったり、低下したりすることで体をコントロールしています。

自律神経についてはコチラをご参照ください。

血管の収縮・拡張は、

自律神経によって以下のようにコントロールされています。

• 交感神経:血管を収縮させる

• 副交感神経:血管を拡張させる

片頭痛は血管拡張によって起こる事から、

片頭痛の発作時には、

副交感神経が過剰に働き、血管が拡張した状態になっていることが多いと考えられています。

この時の副交感神経優位状態は、

「健康的な副交感神経優位」とは異なり、

強い交感神経緊張が続いた後に起こる、

自律神経の切り替えが不安定な状態であることが多いと考えられています。

副交感神経優位は良い状態なのでは?

副交感神経は、一般に「リラックスの神経」と言われることもあるため、

一見すると、

副交感神経が過剰に働くと体に良いのでは?

と疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、副交感神経が優位になることは、身体の回復や修復にとって重要な働きを担っており、体を休ませるために必要な反応です。

また、

現在、交感神経優位になりがちな方が多い中では、

「副交感神経が強い=良い状態」と思われがちです。

厳密にいうと、その解釈は違います。

強いストレスや睡眠不足などで、交感神経優位の状態が続くと、

体がバランスを取ろうとして、

急に副交感神経が優位になってしまう事があります。

このような状態を、

自律神経の「反動(リバウンド)」「切り替え破綻」などと呼ばれます。

詳細は以下をご参照ください。

このような自律神経の反動こそが、

まさしく片頭痛でよくあるパターンと言えます。

自律神経の乱れが片頭痛につながるメカニズムの例

仕事中ずっと張りつめて超交感神経優位

→仕事のストレスが一気に解除されると

→副交感神経が急に優位になる

→脳血管が拡張しやすくなる

→三叉神経が刺激される片頭痛発作

(ただし、この際の血管拡張は、自律神経の切り替え不全により血管調節が不安定になった結果として起こるもので、生理的に安定した拡張とは異なります。)

片頭痛を起こしやすい方は、

思い当たる節がある方も多いのではないでしょうか?

この状態で起こる副交感神経優位状態は、

自律神経のバランスが「整っている」、

「体がリラックスしていい状態」、

というよりも、

むしろ「揺さぶられている」ジェットコースター状態です。

体に負担がかかりにくい自律神経バランスとは?

本来の体に負担がかかりにくい自律神経バランスは、

普段の日常生活を送るうえでは、

• 交感神経 → 副交感神経

• 副交感神経 → 交感神経

この2つの神経の「切り替えがなめらか」に行われる事が、

体には負担がかかりにくく、

それに繋がる症状も出にくくなり理想的です。

しかし、

ストレス過多の環境下では、

• ON → OFF が急激

• アクセル全開 → 急ブレーキ

といった状態になりやすい傾向に。

このような急な切り替えが、

自律神経の乱れから生じる片頭痛のメカニズムになります。

この観点から、

片頭痛の起こりやすい周期タイプを分類しました。

あなたはどの片頭痛タイプ?

月に1〜2回起こるタイプ

✅疲労やストレスが一定量を超えた頃

✅気圧変化のタイミングで起こることが多い

週に1回前後起こるタイプ(週末頭痛)

✅仕事の緊張が抜けた週末に起こりやすく、自律神経のスムーズな切り替えがしにくくなっている。

ホルモン周期タイプ(女性に多い)

✅生理前後や排卵期など、エストロゲンの変動により、毎月ほぼ同じような時期に起こりやすい。

自律神経とホルモンとは密接な関係があります。

気圧・天候連動型

✅季節の変わり目に起こりやすく、気温の変化、環境変化に自律神経が対応しにくくなっている方に多く見られます。

片頭痛を起こしやすい傾向がある方はこんな方

特に以下のような方は、自律神経の切り替えがうまくいかず、

片頭痛を起こしやすい傾向があります。

✅ ストレスが強い

✅睡眠リズムが乱れている

✅ 気圧・天候の変化に弱い

✅ 女性ホルモンによる不調が多い

上記のような状態化では自律神経の切り替えに支障が生じているケースが多くみられ、

自律神経の乱れから、片頭痛に繋がりやすい傾向があります。

セロトニンの低下

片頭痛の発症原因には、セロトニンという神経伝達物質も深く関与しています。

セロトニンには複数の受容体があります。

セロトニンと血管の正確な関係

| セロトニン受容体 | 主な作用 | 片頭痛・臨床との関係 |

|---|---|---|

| 5-HT1B / 5-HT1D | 血管収縮作用 CGRPなど神経伝達物質の放出抑制 |

片頭痛を抑制する方向に働く 神経の興奮を抑える |

| 5-HT2 | 血管拡張作用 中枢神経の興奮 |

血管拡張により片頭痛を誘発・悪化させやすい |

| 5-HT3 | 吐き気・嘔吐反射の誘発 自律神経反射への関与 |

片頭痛時の吐き気・自律神経症状に関与 |

セロトニンは、受容体の種類や部位によって、

血管を収縮させる作用と拡張させる作用の両方を持ち、

血管と神経を「安定させるブレーキ役」を担っていることが分かります。

したがって、

セロトニンが「きちんと働いている状態」では、

血管は安定し、血管も拡張しにくくなります。

主に片頭痛の抑制に関わるのは、

上記の表の一番上にある、「5-HT1B / 5-HT1D受容体」の作用による血管安定化・神経抑制作用です。

なぜ「セロトニン分泌が低下すると片頭痛」が生じやすいの?

5-HT1B / 5-HT1D というセロトニン受容体が働くと、

- 脳血管が収縮する⇒

- 三叉神経からあCGRP放出が抑制される⇒

- 片頭痛の鎮静に働きかける

といった作用が働きます。

ところが、

ストレス・睡眠不足・ホルモン変動・自律神経の乱れが起こると、

- セロトニンの分泌リズムの低下⇒

- セロトニン受容体刺激が弱くなる

すると、

セロトニン受容体である5-HT1B / 5-HT1Dの働きが低下し、

- 血管収縮のブレーキが外れる⇒

- CGRPが出やすくなる⇒

- 血管が拡張しやすくなる

この働きかけが、セロトニン分泌の低下やセロトニン受容体刺激の低下で片頭痛が起こりやすくなるメカニズムです。

片頭痛は「首・肩・顎」の影響も大きい

片頭痛は脳内の問題だけでなく、首コリや肩こりなどからも生じることがあります。

実際、

東広島鍼灸整骨院の臨床現場では、片頭痛のある方の多くに以下の共通点が見られます。

- ✅首や肩の筋緊張が強い

- ✅後頭部が硬い

- ✅顎関節や側頭部がこわばっている

- ✅姿勢不良(猫背・頭部前方位)

なぜ、首コリや肩こりが片頭痛の原因に繋がるの?

首こり・肩こりは単なる筋肉疲労ではなく、

- 神経

- 血管

- 自律神経

- 脳の過敏性

に影響を与え、片頭痛を引き起こす要因に繋がります。

首・肩の筋肉は「脳」と直接つながっている

首や肩の筋肉(僧帽筋、胸鎖乳突筋、後頭下筋群など)は、

- 頭蓋骨に付着している

- 脳幹・脊髄と近接している

という特徴があります。

そのため首コリや肩こりから生じる首の筋緊張は、脳に直接影響を及ぼしやすいのです。

首コリや肩こりがある方は、

- 筋緊張が抜けにくい

- 自律神経の切り替えが苦手

- ストレスに反応しやすい

こういった状態になりやすく、

実際、東広島鍼灸整骨院の臨床現場でも、片頭痛を訴えられる方の多くが、

首コリや肩こりに悩まされています。

首こりが「三叉神経」を刺激するメカニズム

首こりや肩こりにより筋肉が硬くなっている状態は、

片頭痛に繋がりやすい傾向があります。

特に首の奥にある筋肉、後頭下筋群や上部頸椎周囲の深部筋が関係します。

このときポイントになるのが、

後頭下筋群や上部頸椎周囲の深部筋に近接する脳幹と三叉神経核です。

後頭下筋群や上部頸椎周囲の筋肉は、

頭の位置を細かく調整したり、視線や姿勢を安定させたりするために、

常に多くの感覚情報を脳へ送り続けています。

後頭下筋群や上部頸椎周囲の筋肉が慢性的に緊張すると、

筋肉や関節、靭帯に存在する感覚受容器から、

通常よりも強く、あるいは異常な感覚信号が脳幹に送られる傾向があります。

首からの感覚信号は「求心性刺激」と呼ばれます。

特に上部頸椎領域からの求心性刺激は、

脳幹に存在する三叉神経核と機能的に近い位置関係にあり、

互いに影響を受けやすいことが知られています。

首の深部筋が緊張した状態が続くと、

脳幹では「常に刺激が入ってくる状態」となり、

三叉神経核が過剰に興奮しやすくなります。

その結果、

本来であれば問題にならないような血管の変化や外部刺激に対しても、

三叉神経が過敏に反応しやすくなってしまうのです。

この三叉神経の過敏状態は、

いわゆる三叉神経血管説とも深く関係しています。

三叉神経は、脳の血管周囲にも枝を伸ばしており、

血管の拡張や炎症性物質の放出を感知する役割を持っています。

首こりによって三叉神経核が過敏になっている状態では、

血管がわずかに拡張しただけでも「強い刺激」として認識されやすくなります。

すると三叉神経を介して痛みの信号が増幅され、

拍動性の頭痛、つまり片頭痛として感じられるようになるのです。

このようなことから、

首こりからの、

首 → 脳幹 → 三叉神経

という流れは、

片頭痛の発生を助長する要因になると考えられます。

そのため、片頭痛の改善に働きかけるためには、

頭部だけでなく、

首の深部筋や上部頸椎周囲の緊張を適切に緩め、

脳幹への過剰な感覚入力を減らす事が非常に重要になります。

このように、首・上部頸椎からの異常な感覚入力が、脳幹レベルで三叉神経系の興奮性を高める現象は、「三叉神経—頸部求心路の機能的連関」として知られています。

首・肩こりは自律神経を乱す

首・肩周囲には、

- 交感神経幹

- 自律神経の重要な中継点

が存在します。

首コリや肩こりから筋肉が緊張し続けると、

血行不良や交感神経優位状態につながりやすくなるため、

- 血管の収縮・拡張のスムーズな切り替えがしにくくなる

- セロトニン分泌が不安定になる

という状態になります。

詳細は、

首コリ、後頭下筋群や胸鎖乳突筋のコリから生じる自律神経の乱れとは?

をご参照ください。

これが、

首コリ肩こりから自律神経の乱れに繋がり、片頭痛を引き起こす自律神経型トリガーです。

首こりによる脳の血行不良

血流は「量」より「安定性」が重要

首や肩がこると、

椎骨動脈や静脈などの流れが阻害されやすくなります。

すると、

-

脳血流が不安定になる

-

酸素・栄養供給が乱れる

-

脳が「危険」と判断しやすくなる

脳は血流が欠かせない臓器です。

この脳への血行不良を察知し、

血管調節を行った結果、過剰な血管拡張と神経刺激が同時に起こり、

片頭痛が誘発されることがあります。

姿勢不良(猫背)との関係

スマホ・デスクワークなどの時に、猫背などの不良姿勢になってしまう方もいらっしゃると思います。

猫背やストレートネック(スマホ首)などの不良姿勢は、

首に大きな負担をかけ続け、慢性的な首コリや肩こりに繋がります。

正しい姿勢の場合、

首の骨は緩やかな前傾カーブを描いていて、

頭の重みを上手く分散させております。

ところが、

猫背やストレートネックにより頚椎のカーブが失われると、

首や肩の筋肉が過剰な負担がかかります。

そのため、慢性的な後頭下筋などの首の筋緊張を引き起こしやすくなるのです。

すると、

首こり → 三叉神経や後頭神経へ刺激 → 片頭痛

という流れが作られやすくなります。

また、

頭部(特に脳幹・視床下部周辺)への血行不良は、

セロトニンを分泌・調整する「脳幹部の環境低下」や、「セロトニン機能低下」を招く要因につながります。

これにより脳血管調整や痛み抑制が乱れ、

片頭痛が引き起こされる要因に繋がります。

片頭痛や自律神経と深く関係するセロトニン

セロトニンの中枢は、脳幹の「縫線核(ほうせんかく)」です。

縫線核の神経細胞は、常に一定の代謝活動を必要とするため、

血流が悪くなると、

- 酸素不足

- ブドウ糖供給低下

- 神経細胞の代謝低下

となり、セロトニン中枢の働きが低下してしまいやすいのです。

また、頭部への血行不良は、セロトニン自体の合成効率が落ちるため、

セロトニンが「作られにくい・放出されにくい」状態を招く要因になります。

さらにセロトニンの中枢である縫線核は、

- 視床下部

- 自律神経中枢

と密接に連携しています。

頭部血行不良が続くと、

- 自律神経の切り替えが鈍くなる

- 交感神経が過剰になりやすい

- セロトニン消耗が進む

という悪循環に入ります。

以上により、首コリや肩こりから生じる血行不良は、

自律神経バランスの乱れやセロトニン機能低下を招き、

片頭痛を引き起こしやすくなります。

その他、食べ物(チョコレート・ワインなど)などからも、血管が拡張する成分により片頭痛を引き起こす要因に繋がることがあります。

片頭痛の原因となる血管拡張のメカニズムの解説を致しました。

そして、

脳血管が拡張することで、

三叉神経が刺激され、

CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)という物質が放出されます。

このCGRPがさらに血管拡張と炎症を引き起こし、

痛みが増幅する悪循環が生じます。

これが、片頭痛を我慢していると、強い拍動性の痛みが生じ、どんどん強くなりやすい原因です。

片頭痛の周期は変えられる

片頭痛が「クセになる」理由

片頭痛を繰り返すと、

• 三叉神経が慢性的に過敏になる

• 脳が「痛み」を記憶する

• わずかな刺激でも発作が起こる

という状態が作られます。

これが、「また同じパターンや原因が重なることでで起こる」という定期性につながります。

重要なのは、片頭痛の周期は、その原因に働きかけることで改善に働きかけることが出来るということです。

• 生活リズムが整う

• ストレスが軽減する

• 首・肩の緊張が改善する

• 自律神経が安定する

これらが整うことで、

発症頻度が減り、間隔が空き、症状が軽くなるケースは非常に多く見られます。

東広島鍼灸整骨院で片頭痛の改善に働きかけるメカニズム

鍼灸によるアプローチ

鍼灸治療は、深層部までの筋肉のアプローチが可能で、

血流を促し、自律神経のバランスを整える働きがあります。

また東広島鍼灸整骨院では、片頭痛を引き起こす複数の要因に対してアプローチを行います。

鍼灸治療では、お体の症状を確認し、お体の状態に合わせツボを取穴し、体の状態を整えます。

以下は片頭痛への鍼灸によるアプローチです。

三叉神経の興奮を抑える

頭部・後頭部のツボへの刺激により、神経の過剰興奮とCGRPの放出を抑制に働きかけます。

神経伝達物質のバランスを整える

セロトニンやエンドルフィンの分泌の安定化を図り、血管拡張が起こりにくい状態に導きます。

鍼灸と「セロトニンによる鎮痛」

鍼灸刺激は、

- セロトニン分泌の促進

- 下行性疼痛抑制系の活性化

を通じて、

✔ 痛みを感じにくくする

✔ 痛みの閾値を上げる

✔ 慢性痛の悪循環を断つ

という作用が期待できます。

これは

「その場の痛み止め」ではなく、

「痛みが出にくい状態を作る」アプローチです。

自律神経を整える

自律神経バランスを整え、自律神経のスムーズな切り替えが行えるように導きます。

自律神経バランスが整うことで、ストレスや気圧変化に対する反応を穏やかにします。

首・肩の筋緊張を改善

深部筋に直接アプローチできるため、

後頭部・頸部の筋緊張緩和を図り、

椎骨動脈・静脈循環の改善と、自律神経中枢(視床下部・脳幹)への働きを整えることで、

三叉神経や自律神経への悪影響の軽減に働きかけます。

それにより、

• 急激な副交感神経優位が起こりにくくなる

• 血管の不安定な拡張が起こりにくくなる

• 三叉神経の興奮が鎮まる

ことにより、

片頭痛の頻度・強さが減り、間隔が空き、症状が軽くなるという事に繋がります。

鍼灸は「片頭痛が起こる周期」そのものに働きかける

このように鍼灸治療は、単に片頭痛の痛みを抑えるだけでなく、

• 片頭痛が起こりやすい体質

• 自律神経の乱れ

• 神経の過敏性

を整えることで、

片頭痛発作の周期そのものを崩すことが期待できます。

整体によるアプローチ

東広島鍼灸整骨院の整体施術では、首や肩のコリ、姿勢の悪さ、自律神経の乱れなどに働きかけることで、片頭痛を引き起こす要因へのアプローチを行い、片頭痛の症状が出にくい体質へと導くことが出来ます。

整体が片頭痛に効果的な理由

首・肩の筋緊張を緩和することで三叉神経や血流を整える

首コリや肩こりへのアプローチ

長時間のデスクワークやスマホ使用により、僧帽筋、胸鎖乳突筋、後頭下筋群などの首肩周辺の筋肉が慢性的に緊張し、首コリや肩こりに繋がります。

整体でこれらの筋肉をほぐし、バランスを整えることで、血流を改善や自律神経のバランスを整えます。

三叉神経への過剰な刺激が低下し、頭部への血流が安定することで、片頭痛に繋がらないよう働きかける事が出来ます。

猫背姿勢を改善サポートし、根本原因の解決に

整体により骨格のバランスを整え、正しい姿勢に導くことで、

首への負担が根本から軽減され、首の筋緊張が

起こりにくい姿勢へアプローチいたします。

整体施術で頸部からの異常な刺激が軽減することで、

片頭痛の改善に働きかけます。

猫背やストレートネックが気になる方は、こちらをご参照ください。

自律神経のバランスを整える

整体による首・肩・背骨・骨盤などの全身調整は、

体がほぐれることで筋緊張が緩み、自律神経を整えるように働きかけます。

血管の収縮・拡張のコントロールが安定することで、

血管の過剰な拡張や神経の興奮が起こりにくくなることが期待されます。

さらに、整体施術で体の緊張が解放されると、体がリラックスしやすくなります。

リラックス効果は、ストレスホルモンの分泌を抑え、脳の過敏性を軽減します。

その作用により、片頭痛に結びつきにくくなります。

また、鍼灸治療との組み合わせにより、深部への筋緊張や神経の調整にも複合的な対応できるため、相乗効果による改善が期待できます。

片頭痛を繰り返さない体づくりへ

これらの事より、片頭痛は偶然に、突発的に起こるものではなく、

脳・神経・自律神経・生活環境の原因となる要因が重なって起こる頭痛であるという事が理解いただけたかと思います。

鍼灸治療は、これらの要因に包括的にアプローチが期待できる施術です。

「片頭痛の根本的な原因を見直したい」

「片頭痛の頻度やレベルを減らしたい」

そうお考えの方は、

ぜひ一度、東広島鍼灸整骨院の鍼灸や整体で、

片頭痛の原因に働きかける施術をお試しください。

東広島鍼灸整骨院では、一人ひとりに合わせた施術で、

快適な毎日を過ごすことが出来るようサポートいたします。

ケガの応急処置はRICEからPOLICEへ

スポーツや日常生活でのケガ、特に捻挫や打撲の応急処置といえば

「RICE(ライス)」が常識でした。

RICE(ライス)とは?

「RICE(ライス)」とは、急性期(受傷直後〜48〜72時間の間)における

捻挫・打撲・軽度の筋・腱損傷に対する基本的な応急処置として施されてきました。

RICEの目的は、

主に組織内出血や腫脹の拡大や炎症を抑え、

痛みのコントロールと二次的合併症の予防を目的として行われております。

1978年から長年使われてきたRICEは、一定の効果もあったとされております。

ちなみに「RICE(ライス)」とは、以下の4つの頭文字です。

RICE処置(捻挫・打撲・肉離れなどの応急処置)

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| Rest(安静) | 損傷部位への負荷を避けるため、患部を動かさず完全に休ませる。 |

| Ice(冷却) | 患部の血管を収縮させ、出血や腫脹(浮腫)の拡大を抑え、痛みを和らげる。 |

| Compression(圧迫) | 弾性包帯などで圧迫し、出血・浮腫を抑制し、関節の不安定性を一時的に補助する。 |

| Elevation(挙上) | 患部を心臓より高く上げ、静脈還流を促し、浮腫の軽減を図る。 |

POLICEの普及

RICEの提唱者であるDr. Mirkin自身が「RICEは時代遅れ」と発言したことで、

世界的にPOLICEへの移行が加速したとされております。

このDr. MirkinRICEの提唱者でありながら、後にその限界を認めてアップデートを促したという点で、

スポーツ医学の進化に大きく貢献した人物と言えます。

2017年の国際スポーツ理学療法学会では、

Optimal Loading(最適な負荷)が主要テーマとなりました。

2018年頃に国際的標準となり、2020年頃、日本で本格普及しております。

日本では、まだRICEが主流の場面もありますし、

状況に応じて取り入れることも必要であります(後述で解説)。

スポーツ現場や理学療法・整形外科領域では、

徐々にPOLICEの考え方が浸透しつつあり、早期回復・再発予防の観点からPOLICEが注目されています。

鍼灸師・整体師・柔道整復師の立場として、

多くの方の施術をさせていただいた経験から、

適切な応急処置がその後の回復に大きく影響することを日々実感しております。

今回はPOLICEの詳細と、なぜRICEからPOLICEに変わったのか解説いたします。

特にスポーツ場面ではよく起こしやすいケガ(捻挫・打撲・肉離れなど)ですが、

そんなケガが起こった際の応急処置の知識を正しく知ることで、

✅その後のケガの修復度合い

✅復帰の速度の向上

✅ケガの再発予防

に繋がりますので、スポーツをされる方はもちろん、されない方も、

頭の片隅にとどめておいていただけますと幸いです。

RICEとPOLICEの違い比較表

| 項目 | RICE | POLICE |

|---|---|---|

| R / P | Rest(安静) | Protect(保護) サポーターやテーピングで患部を守る |

| O | ― | Optimal Loading(最適な負荷) 痛みの無い範囲で少しずつ動かす |

| I | Ice(冷却) 1回15〜20分を目安に冷やす |

Ice(冷却) 必要に応じて適度に行う |

| C | Compression(圧迫) | Compression(圧迫) 循環を妨げない程度に行う |

| E | Elevation(挙上) | Elevation(挙上) 腫れの軽減をサポート |

RICEからPOLICEに変更された大きなポイント

上の表から明らかにわかることは、

冷却や圧迫も内容が少し変更されておりますが、

安静から「保護と適切な負荷」に変更されているという点が注目する点です。

そして、一番の変更ポイントは「適切な負荷」です。

Q.どうしてPOLICEに変更されたの?

捻挫・打撲・肉離れを起こした筋肉は損傷しております。

その傷めた筋繊維の損傷を最小限に抑えるために安静もある程度の必要です。

そのため、RICE処置では「安静」が大切だとされてきました。

しかしRICE処置も大切ではありますが、

最新の考え方では必要以上の安静が回復を遅らせるとされてきており、

受傷初期はRICEを重視しますが、

ケガの状態をみながら、ある程度腫れや熱感が引いてきたら、

早めに「安静」から、「最適な負荷(Optimal Loading)」へ移行したほうが良いとする概念が推奨されるようになっております。

Q.安静のしすぎによって起こりやすい体へのリスクとは?

- 筋力の急速な低下

- 筋萎縮や癒着

- 関節の拘縮(固まってしまうこと)

- 血流の悪化

- 組織修復の遅延

- 機能回復期間の延長

などの体へのリスクから、回復を遅らせたり、修復を悪化させることが懸念されるため、

ある程度の目安を機に、早めに適度な負荷を取り入れる事が推奨されております。

Q)なぜ適切な負荷を取り入れたほうがいいの?

A)適切な負荷「Optimal Loading」は、損傷後の早期回復を促す

適度な負荷を取り入れることで、血流・組織修復・神経修復を促進し、

コラーゲン繊維の配列を整え、筋癒着や可動域制限を防ぐ働きがある、

とされます。

RICEからPOLICEへの流れ(時系列)

受傷直後(0〜48時間)

- RICEが基本(安静・冷却・圧迫・挙上)⇒腫れ・出血・痛みのコントロールが目的

- 冷却は1回15〜20分を目安に休憩を挟んで行う

- 骨折が疑われる場合は一度、医療機関で検査

48時間以降〜修復期

- POLICEへ移行

- Rest(完全安静)からOptimal Loading(最適な負荷)へ概念が変更されたことで⇒腫れ・熱感が落ち着いたら軽い運動や負荷を開始することが推奨

- 血流を促す温熱療法や鍼灸を修復サポートに取り入れる

回復期(数日〜数週間)

- 荷重や可動域訓練を徐々に増やす

- 筋力・バランス・柔軟性を回復

- 鍼灸や温熱、マッサージなどで回復を促す

RICEを行うべきなのはどのようなケース?

RICEが重視されるケース

1. 出血や腫れが強い急性外傷(受傷直後~約48時間以内)

-

捻挫・打撲・肉離れなどで 出血や腫脹(腫れ)が強く出ている場合

-

血管損傷を伴う可能性が高いケースでは、まず「安静」と「冷却」で出血・腫れを抑えることが最優先

→ POLICEの「Optimal Loading(適切な運動負荷)」を早く行うと、腫れや内出血を悪化させる危険があります。

2. 強い痛みがある場合

-

痛みが強く、少し動かすだけで増悪するようなケースでは、無理に動かさずRICEを優先。

-

特にRest(安静)とIce(冷却)で「痛みの軽減」を図ることが重要です。

3. 高度損傷が疑われる場合

-

靱帯断裂、骨折、重度の肉離れ などが疑われるとき

⇒この場合は早期に運動負荷をかけると状態を悪化させるため、

POLICEよりもRICEで患部を守ることが必要です。

(例:足首をひどくひねった → 歩くとグラつく → 靭帯損傷の可能性 → まずは固定+RICE)

4. 高齢者・基礎疾患ありの場合

-

循環不全や骨粗しょう症などを抱える方は、炎症・腫れが大きいと二次障害(関節拘縮・骨萎縮)が進みやすい傾向があり、組織修復が遅れるリスク が高いことが懸念される。

⇒まず炎症や腫れをしっかりコントロールするために、RICEをしっかり目に行うケースが多い。

-

特に「Rest(安静)」「Compression(圧迫)」「Elevation(挙上)」をしっかり行うことが多い

-

ただし「Ice(冷却)」は 過剰に長時間行わない ことが大切です。

このようにRICE処置も受傷の初期段階では状況に応じて必要で、

「急性期」のケガの度合いがひどい時では、安静を取り入れたほうが良いです。

炎症が落ち着き、腫れや痛みが軽減してきたら → POLICEに移行します

RICEが向かないケース

慢性的な痛み・損傷

-

慢性的な腰痛・肩こり・腱鞘炎・疲労骨折・変形性関節症など、急性期ではない症状

→ この場合は温熱やストレッチ、鍼灸など、血流を促すアプローチを行う

血流障害を伴う方

-

糖尿病や末梢循環障害を持つ方に Ice(冷却)を長時間行うと血流がさらに悪化 するリスクが考えられます。

⇒状況に応じて、冷却は最小限にとどめるか、避けた方が良いケースもあります

神経損傷を伴う場合

-

強い痺れや麻痺があるとき、冷却で感覚がさらに鈍くなり、神経回復を遅らせる可能性もありますので、状況に応じて判断が必要です。

微細損傷や軽度のケガ

-

ごく軽い捻挫や打撲などは、過度な安静・冷却よりも「早期の適度な運動」 が回復を早めるとされ、不必要にRICEを長く行うと、回復を悪くさせることが懸念されます

Q.適切な負荷Optimal Loadingの程度が分からない

適切な負荷とは、「痛みの範囲内(自制内)」で行うことが推奨されるケースが多いです。

ただし、これは痛みが「我慢できる範囲」であり、悪化しない負荷であることが前提です。

痛みの範囲内で行う適切な負荷にはリスクも伴いますので、

適切な負荷を心掛けていたつもりが、かえって傷めたり、再受傷でまた一から振り出しに戻ってしまった、そればかりか初めよりも悪化してしまったというケースもみられます。

適切な負荷のつもりがかえってひどくなるケースも

東広島鍼灸整骨院でも、ケガの後の負荷の掛けすぎによって、かえって悪化して施術にお越しになられる方もいらっしゃいます。

あくまでも適切な負荷は大切とされますが、負荷の掛け加減が難しいところです。

ここの段階で、再受傷や修復の遅延、さらには悪化に繋がってしまわないためにも、負荷は慎重に行う事をお勧めいたします。

あせらず無理をされずに行ってください。

適切な負荷は「自制内 vs 自制外」の痛みなのかで判断する

- 自制内の負荷:軽度の違和感や張り⇒〇

- 自制外の負荷:ズキズキ・鋭痛など⇒×

適切な負荷Optimal Loadingは、自制外の痛みがある場合は避けるべきです。

ですので、

自制内の痛みの範囲で慎重に負荷をかけるのが理想的です。

例)

- 「少し張るけど気持ちいい」→ OK

- 「ズキッと痛む」「動かしたくない」→ NG

- 「動かした後に痛みが残る」→ 負荷が強すぎた可能性あり

痛みの範囲内と痛みの無い範囲内の違い表

| 表現 | 意味 | 臨床での使われ方 | リスク・メリット |

|---|---|---|---|

| 痛みの範囲内 | 痛みはあるが、我慢できる程度。悪化しない範囲で動かす | 可動域訓練やストレッチで「少し痛いけど動かせる」状態。回復期・慢性期 | ✅ 回復促進の可能性あり ⚠️ 無理すると炎症悪化のリスク |

| 痛みの出ない範囲内 | 全く痛みを感じない範囲で動かす | 急性期や過敏な状態下で

適応。「安全第一」の運動指導 |

✅ 安全性が高い ⚠️ 回復が遅れる可能性もある |

Q.適切な負荷Optimal Loadingはどのような負荷?

- 軽い可動域運動

- 部分的な体重負荷

- 日常動作の維持

- 段階的な活動レベルの向上

といったように、徐々に負荷を加えていくことが大切です。

Q)適切な負荷を始める目安は?

A.適切な負荷をかけ始めてもいいとされる目安は、

- 安静時痛の軽減

- 腫脹の改善傾向

- 関節の安定性確認

が認められた場合、徐々に負荷をかけていきます。

重度捻挫の場合の急性期(0-72時間)処置

例えば、

重度の捻挫の場合の応急処置では、

初期は安静重視することも必要で、Protection(保護)を行い、

負荷は、

- 荷重禁止

- 関節可動域運動も制限

- 痛みのない範囲での最小限の動きのみ

亜急性期(3日-2週間)は、段階的に負荷導入をしていくことが大切で、

無理のない範囲で段階的に負荷を導入といった具合に、

POLICEの「Optimal Loading」をそのまま取り入れるというよりも、

慎重に適用する必要があります。

このように、

どのようなケガ(捻挫・打撲・肉離れなどの)に対してでも早期負荷をかけるというわけではなく、

ケガのレベルや組織修復の段階に応じた負荷調整を行い、

そのケガの度合いに応じたアプローチが大切です。

捻挫・打撲でも腫れや痛みが強い時は

「POLICEに移行」ではなく「RICEを延長」するケースもあるということもあるということも、頭の片隅に留めておいてください。

RICEからPOLICEへの正しい解釈の結論

つまり、

「RICEからPOLICEに完全に置き換わった」

わけではなく、

“時期やケガの度合いによる使い分け”

が正しい解釈であると考えます。

ケガ(捻挫・打撲・肉離れ)後のアプローチは東広島鍼灸整骨院の鍼灸・整体にお任せください

このように、過度な安静や冷却のしすぎは血流を妨げ、かえって回復を遅らせることもあります。

私たち鍼灸師・柔道整復師は、ケガの後に起こりがちな、

✅筋萎縮や癒着

✅関節の拘縮(固まってしまうこと)

✅血流の悪化に対して

鍼灸や整体の施術により予防するようサポートいたします。

捻挫・打撲・肉離れなどのケガ後にRICEやPOLICEなどで処置をきちんと施されていても、

ケガで受けたダメージに対して修復が追い付いていないと、

痛みなどの症状に繋がったり、修復がなかなか思うように進まなかったりという事もあります。

✅セルフケアが不十分

✅深部を痛めてる

✅ケガの状態がひどかった場合

✅修復が追い付いていない場合

などは、

RICEやPOLICEの後のアフターケアが大切です。

特にアプローチが難しい深層部への修復を促すために、

鍼灸治療では深層部までの修復を促すことが可能ですのでおススメです。

鍼灸治療のメリット

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 疼痛緩和効果 | 鍼の刺激で内因性オピオイドやセロトニンが分泌され、痛みが和らぎます。打撲や肉離れなどの強い痛みに即効性を感じるケースも多いです。 |

| 血流改善による回復促進 | 鍼やお灸の刺激で血流が促進され、酸素や栄養供給が高まります。老廃物や発痛物質の排出も促され、損傷組織の修復スピードをサポートします。 |

| 炎症のコントロール | 鍼の消炎作用で過剰な炎症を抑制しつつ、必要な治癒反応を妨げずに促進します。 |

| 筋緊張の緩和 | 周囲の過緊張した筋肉をリラックスさせ、血流改善を促進。患部の修復を助け、代償的に起こる腰痛や肩こりなど二次的な痛みの予防にもつながります。 |

| 神経の調整 | 自律神経に働きかけて交感神経の過緊張を和らげ、血流促進や筋緊張の低下に寄与します。免疫機能の調整にもつながります。 |

| 瘢痕化・癒着の予防 | 修復期に鍼で微細な刺激を与えることで、コラーゲン繊維の乱れや筋繊維同士の癒着を防ぎ、しなやかな組織修復をサポートします。 |

瘢痕化・癒着の鍼灸・整体によるアプローチ・予防対策についてはコチラ

整体を活用するメリット

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 関節の可動域改善 | 捻挫や肉離れ後に硬くなった関節・筋肉を調整し、スムーズな動きを取り戻せるようサポートします。 |

| 筋バランスの調整 | ケガの回復過程で起こりやすい「かばい動作」を修正し、アンバランスな筋肉の使い方を整えます。 |

| 二次障害の予防 | 捻挫後に多い「足首の不安定性」や「反対側の膝・腰の痛み」といった二次障害を予防する効果が期待できます。 |

| 姿勢・動作の改善 | ケガの原因となった身体のクセ(着地の仕方・歩き方・姿勢)を見直し、根本原因にアプローチすることで再発防止につながります。 |

| 体液循環の促進 | 整体の手技で血流・リンパの流れを改善し、炎症の治まりや老廃物の排出を助けます。 |

東広島鍼灸整骨院のオーダーメイド対応施術

東広島鍼灸整骨院では、一人ひとりの症状や競技特性に合わせたオーダー施術が出来ます。

また、スポーツ選手のパフォーマンスを高め、

ケガの直後の適切な処置から、回復段階における修復促進、再発予防までをトータルでサポートいたします。

ケガにおける炎症反応は、身体に備わった自然な修復プロセスであり、

それを妨げずに、状況に応じた必要なサポートを加えることが大切です。

東広島鍼灸整骨院では、鍼灸師・柔道整復師が患部の状態を的確に見極め、

ケガ後の筋肉の癒着を予防し、自然治癒力を引き出す施術によって、

早期回復を全力サポートしております。

ケガは急性期の処置だけでなく、修復期・回復期におけるケアが大切です。

特に、ケガでも捻挫や肉離れ、打撲の度合いがひどかった方や、

ケガをした時に放置して必要なケアを特にせず、自然に痛みが引くのを待ったという方などでは、

しばらくしてから、筋肉や関節に違和感が残ったり、可動域が以前よりも狭まってしまった、

という声を聞くことがよくあります。

鍼灸や整体療法の施術を活用することは、

血流改善・筋緊張の緩和・筋委縮の予防につながります。

捻挫・打撲・肉離れなどのケガ後の

✅修復促進をしたい

✅パフォーマンスを高めたい

✅痛みが引かない

✅違和感がある

などでのご相談は東広島鍼灸整骨院までお気軽にご相談ください。

吸い玉療法(カッピング)とは?

吸い玉療法(カッピング療法)とは、

古くから世界中で親しまれてきた伝統的な治療法の一つです。

東広島鍼灸整骨院でも、筋肉のコリや血行不良、ストレス緩和などの目的で吸い玉を活用しています。

東広島鍼灸整骨院のおススメは、鍼灸と併用することです。

鍼灸と併用することで、

それぞれの持つ施術効果の働きが高まり、相乗効果が期待できます。

以下では、吸い玉の簡単な説明と効果、施術方法について鍼灸師の視点から解説いたします。

吸い玉療法の歴史

吸い玉療法(カッピング療法)は、約3000年前の古代エジプトや中国で発祥したとされております。

吸い玉療法(カッピング)は、血流促進や体内のバランスを整えると言われ、健康の目的で使用されてきました。

古代エジプト

エジプト最古の医学書である「エーベルス・パピルス」(紀元前1550年頃)には、吸い玉を使った治療法の記述が見られます。当時は、動物の角や竹筒を用いて吸引を行い、体内の悪いものを排出する治療法として利用されていたとされています。

中国医学

中国でも、紀元前3世紀頃から吸い玉療法が行われていたとされ、中国医学の最古の医学書の一つである『黄帝内経』の古典にもその記録が残っています。

中国医学では、瘀血(おけつ)の改善や気血の流れの改善を促す目的で使用されていたとされます。

ヨーロッパ・中東

ギリシャの医師ヒポクラテス(紀元前460-370年)も吸い玉を治療に取り入れており、彼の医学理論では、体液のバランスを整えるために利用されていたと言われます。

また、中東の伝統医学(ユナニ医学)でも、カッピングは重要な治療法の一つとされ、イスラム世界では現在も広く活用されています。

日本の伝来

日本には、中国の漢方医学とともに吸い玉療法が伝えられ、江戸時代に民間療法として広まったとされます。

今なお体のコリ解消やストレス緩和に働きかける目的で活用

今でも鍼灸師などが用いる施術法として活用されています。

東広島鍼灸整骨院でも、筋肉のコリや血行不良、ストレス緩和などの目的で、

吸い玉を活用しています。

オリンピック選手も活用

また、アジアやヨーロッパ、アメリカでも代替医療やスポーツ医学の一環として広く利用されています。

特に、中国の伝統医学を基にしたカッピング療法が国際的に認知されており、

オリンピック選手などが施術を受けていることで注目を集めています。

2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、

水泳のフェルプス選手の泳いでいる背中や肩関節などに吸い玉の跡があったことが話題となりました。

フェルプス選手は、吸い玉療法について

「疲労回復や筋肉のリフレッシュに効果がある」

とコメントしています。

彼のトレーナーや医療スタッフも吸い玉療法を取り入れ、

彼のパフォーマンス向上の一つとして寄与していたそうです。

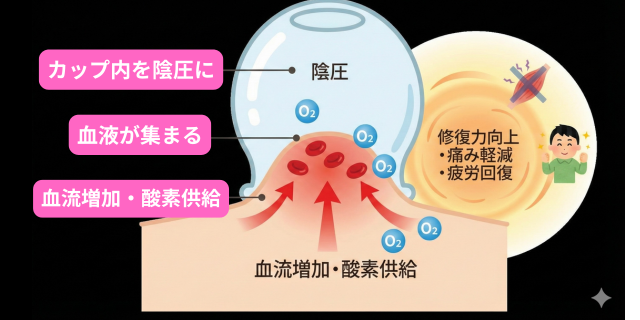

吸い玉療法の原理

吸い玉療法は、陰圧の状態にして吸着させることで、

体液や血液を吸引して血行を改善するとされております。

皮膚にカップを陰圧の状態で吸着させることで負圧を作り出し、血液や組織液の流れを促進します。

負圧とは、

空のペットボトルに口をつけて空気を吸い込むと、

くちびるや舌がペットボトル内に引っ張られる経験をされたことがあると思います。

このペットボトルの中の状態が「負圧」です。

これと同じような原理で、カップを陰圧に保つと、

カップ内に引っ張られるような力が働きます。

そのため、皮膚にこの負圧の状態を作り出すことで、

東洋医学でいう瘀血(おけつ)の滞りに解消を促すように働きかけます。

吸い玉(カッピング)で期待できる効果

陰圧による血行促進

カップ内を陰圧に保つことで、局所的に血液が集まります。

これにより、血流が一時的に増加し、組織の酸素供給が向上します。

血流が集まることで体の修復力を高め、痛みの軽減や疲労回復に働きかけます。

そのため、筋肉の緊張を和らげ、肩こりや腰痛、関節の痛みを軽減させる効果に期待ができます。

慢性的な血行不良による冷えやむくみにもおすすめです。

瘀血(おけつ)の改善が期待できる

吸い玉療法は、瘀血(おけつ)(血液の滞り)を改善する働きがあると考えられています。

瘀血があると、筋肉のこわばりや慢性的な痛みの原因に繋がる傾向があります。

吸い玉による陰圧が血流を促進し、瘀血の改善に働きかけ、身体の巡りを整えることで、痛みやコリの改善に期待できます。

カップを外すと血行が回復し、新鮮な血液が筋肉の層に流れ込むように促します。

酸素や栄養素が細胞に行き届きやすくなると、細胞組織の新陳代謝がスムーズになり、体温上昇に繋がります。

自律神経の調整

吸い玉療法はリラックス効果が高く、副交感神経を刺激することで心身リセットに役立ちます。

これにより、ストレスが軽減され、自律神経のバランスが整います。

⇒睡眠の質向上や疲労回復が期待できます。

免疫力の向上

血流が改善されることで、身体全体の代謝が高まり、免疫機能向上にも働きかけます。

美容・健康効果に期待

皮膚の新陳代謝を促進するため、肌のトーンアップやデトックスも期待できます。

吸い玉療法の施術方法

主に背中や肩、腰などのお体の筋肉が緊張しやすい部位やコリを中心に施術を行います。

施術部位を消毒し、吸い玉を当てます。

専用の吸い玉を皮膚に吸着させ、一定時間その状態を保持します。

吸い玉を外した後は、瘀血が浮き出て皮膚に赤みや跡が残ることがありますが、

数日~数週間で自然に消えます。

施術後は水分補給を行い、リラックスして過ごされることをお勧めします。

東広島鍼灸整骨院の吸い玉療法の特徴

東広島鍼灸整骨院では、国家資格を持つ鍼灸師が施術を担当します。

一人ひとりの症状や体質に合わせた吸い玉療法を行っております。

また、吸い玉療法と鍼灸や整体を組み合わせた施術メニューもあり、相乗効果により症状の改善に期待ができます。

吸い玉療法の単独での施術よりも、

鍼灸を組み合わせることで深層部にアプローチし、

体のめぐりを整えるように働きかけます。

オイルを用いた吸い玉がおススメ

オイルを用いた吸い玉療法では、

体にオイルを塗布したのち、吸い玉を陰圧の状態で滑らせることで、

リンパマッサージをすることもできます。

血のめぐりやリンパの巡りを整えたい方は、鍼灸と合わせた吸い玉療法(オイル)がおすすめです。

ぜひお試し下さい。

料金

吸い玉療法がおススメの症状

吸い玉療法は以下のような症状の改善におススメです。

- 慢性的な肩こりや腰痛

- 冷え性やむくみ

- ストレスや疲労の蓄積

- 頭痛や自律神経の乱れ

- 消化不良や便秘

これらの症状に悩まれている方は、

ぜひ東広島鍼灸整骨院の鍼灸や整体を組み合わせた吸い玉療法メニューをご検討されてみてください。

施術後の体調変化における注意

施術後、一時的にだるさや筋肉の痛みを感じることがありますが、これらは好転反応と呼ばれる自然な体調変化です。

心配な場合は施術者に相談ください。

持病があって心配だという方はかかりつけの医師と相談されてみてください。

吸い玉療法は、安全性が高く、血行促進や筋肉の緊張緩和、ストレス軽減など、さまざまな改善に役立つ施術です。

吸い玉療法に興味がある方や、お身体の不調にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

頻繁に寝違えが起こる原因と対策を解説

- ☑頻繁に寝違えが起こる

- ☑朝起きたら首が痛い

- ☑朝起きたら首や肩が凝っている

- ☑枕が合いにくい

- ☑ぎっくり首(首を捻る)がよく起こる

- ☑首が痛くて上を見上げられない

このような方は、ぜひ今回のブログをご参照いただき、

早めに寝違えやぎっくり首の解消に向けたケア対策をされることがおススメです。

このような症状を何気に放置してしまうことで、負担が体への広がり、

頚椎症や頚椎椎間板ヘルニアなどにも繋がっていくきっかけになります。

体は悪循環を起こすと自力で治る方向にもっていくことが難しくなりやすいです。

また、悪循環になると様々な症状にも発展してしまいやすいです。

ですので、ひどくならないうちに早めにケアをして解消されることがおススメです。

まずは寝違えが起こりやすい原因を解説いたします。

寝違えが起こる原因とは?

寝違えやぎっくり首が起こりやすい原因を知ることで、

解消策が見えてきます。

寝違えやぎっくり首が起こりやすくなる原因とは何なのでしょうか?

今回は寝違えが起こりやすい原因を3つ解説いたします。

首コリや肩こり

寝違えやぎっくり首が起こりやすくなる原因として、首コリや肩こりが挙げられます。

特に大人になって起こる寝違えは、この首コリや肩こりが原因となる事が多い傾向にあります。

寝違えを起こしやすい方は、

首コリや肩こり等によって筋肉が硬くなり、

首から肩の筋肉の可動域が狭まり(首の可動域制限)、

本当なら痛めないような些細な動きでも筋肉を捻ったり、スジを伸ばしたりするようになります。

そのため、

ぎっくり首や寝違えを起こしやすくなるのです。

例えば、

- くしゃみをした時に首を痛めた

- 運転の確認動作で首を捻った

- 字を書くために下を向いたら首を痛めた

- 下向きでスマホを見ていて顔を上げたら首を痛めた

など、

このような本来なら痛めることがない動きでも、

首コリや肩こり等で筋肉が硬くなることによって、首の動きが悪くなり、

寝ている態勢で圧迫や捻りが生じ、

その結果、筋肉を捻って痛め、寝違えやぎっくり首が起こりやすくなるのです。

また、寝違えで痛めた筋肉の修復のケア不足によっても、筋肉の質の低下により、

再び寝違えを起こすきっかけに繋がります。

詳細は以下のブログをご参照ください。

ですので、寝違えやぎっくり首が起こりやすいという方は、

ひどくならないうちに首コリや肩こりを解消され、

首の可動域を高める事が首を痛めないために大切です。

猫背

猫背の不良姿勢によっても、首コリや肩こりを招いてしまい、

寝違えやぎっくり首が起こりやすくなる原因となります。

冷え

寝ている間に、冬の寒さや夏の冷房や扇風機などによって、

首や肩が冷え、血行不良を引き起こすと、

首や肩の筋肉が硬くなる原因に繋がります。

冷えからくる首コリや肩こりによって、寝違えを起こす原因に繋がります。

頻繁に起こる寝違えを放置すると起こりやすくなる症状

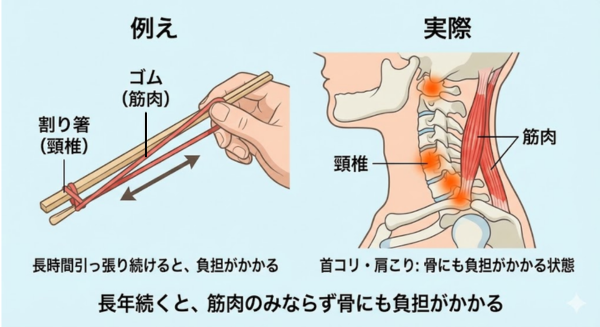

頚椎症や頸椎椎間板ヘルニアに繋がることも

寝違えやぎっくり首などで首を痛める機会が増えると、

硬くなって収縮した筋肉が、骨に負担をかけます。

負担をかけられた骨は、始めは耐えますが徐々に無理がかかり、

頚椎や胸椎、肩関節などの骨や周辺の神経を痛めていき、

頚椎症や頚椎椎間板ヘルニアなどの症状に繋がってしまう事があります。

分かりやすく例を挙げると、

割り箸にゴムをくくり、ゴムを引っ張ります。

(この場合、割り箸が頸椎、ゴムが筋肉です。)

長時間ゴムを引っ張り続けると、ゴムにも割り箸にも負担がかかる事が分かります。

首コリや肩こりがある状態というのは、頸椎にテンションをかけている状態になります。

したがって、

このような状態が長年続くと、筋肉のみならず骨にも負担がかかることが想像できます。

頸椎への負担が長く続かないうちに、

寝違えやぎっくり首が起こりやすいなどの症状がある方は、

首コリや肩こりを早めに解消しましょう。

なぜなら、一度変形した骨の修復はなかなか難しい為です。

中には変形してしまった骨が神経に当たってしまい、痛みや痺れが続くことがあります。

ただし補足として、頸椎が変形しているからといって、

必ずしもそれが首の痛みに繋がっているとは限りません。

(話はそれますが、気づかないうちに骨が変形していても、痛みを伴わないこともありますので、

詳細については腰痛がない方にも腰椎椎間板ヘルニアはあるをご参照ください。)

頻繁に起こる寝違えの解消策

首コリや肩こりの解消が大切

寝違えやぎっくり首の解消策として、

首コリや肩こりなどを解消させ、筋肉の柔軟性を高めることが大切です。

そのためには首や肩の筋肉の硬さを解消する事が大切です。

東広島鍼灸整骨院では、鍼灸や整体の施術法によって、

筋肉の硬さを取り除くようにアプローチします。

特に、鍼灸の施術は凝り固まった深層部までの修復を促すことが出来るため、

寝違えが頻繁に起こりやすいような凝り固まった肩こりや首コリの解消にはおススメです。

また、筋肉の硬さを緩めることで、

筋肉に血流やリンパの流れがスムーズに行き届くようになるため、

首コリや肩こりの解消にもなります。

首や肩回りの筋肉が緩むと、首や肩の可動域が高まり、

寝違えやぎっくり首が起こりにくくなります。

そのため、首コリや肩こりを放置せず、

痛めてしまわないうちに、日頃から解消されておくことがおススメです。

猫背からくる場合

もし首コリや肩こりが猫背からくる場合は、

首コリや肩こりがある程度解消されたら、猫背矯正で猫背を解消され、

歪みを整えることが得策です。

その方に合わせた、寝違えやぎっくり首が起こる原因を探り、

その原因に対してのアプローチをして根本的な改善に向けたケアが大切です。

慢性的な首コリや肩こり、猫背は、筋肉の収縮力や張力が働きますので、

それに伴って生じる体の負担を早めに軽減されることがポイントです。

寝違えやぎっくり首が起こりやすい方、頑固な首コリや肩こりでお悩みの方は、

東広島鍼灸整骨院にお気軽にご相談ください。

足関節捻挫はRICE・POLICE後の適切な施術が大切

足関節捻挫と聞くと、RICE(安静、アイシング、圧迫、挙上)を施して、

その後は時間が解決してくれると思われている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、足関節捻挫はRICE後の適切な施術でケアをされる事が大切です。

また、捻挫などのケガの際に施されるRICEの処置ですが、

最近、固定や安静の目安の概念に変化がありますので、

足関節捻挫などの捻挫後の処置の目安として、以下のブログをぜひご参照ください。

捻挫・打撲・肉離れのケガの応急処置はRICEからPOLICEに

足関節捻挫後、適切なケアが出来ていないとどうなる?

足関節捻挫も適切なケアが不十分で修復が悪い場合は、

✔足関節部の痛みや痺れ

✔足関節の可動域の低下

✔再びケガに繋がりやすい

✔足がうずく

✔足首が冷える

などの症状が後々出ることに繋がります。

一度痛みが引いて治ったと思っても、しばらくして違和感や痛みが再発して、

東広島鍼灸整骨院にお越しになられる方もいらっしゃいます。

足関節捻挫で修復過程のケアが大切な理由とは?

足関節捻挫は修復過程のケア次第で、のちの足関節の可動域などの状態に影響を与えやすくなる為、

きちんと修復過程でケアを施すことが大切です。

足関節捻挫の修復を妨げる2つの要因

足関節捻挫は、

- 修復過程で足首に過度な負担をかける

- 足関節周りの血流が充分通っていない

この2つの要因が、足関節捻挫の修復を妨げる要因につながります。

なぜなら、

修復過程で無理をして足首に負担をかけたり、

足関節周りの血流が上手く通っていないことで、

足関節の靭帯を形成するコラーゲン繊維の状態が均衡にならないまま組織を形成してしまうからです。

後々、足関節の可動域が低下したり、

上記にあるような足関節の痛みや痺れ、うずきなどの症状に繋がることがあります。

足関節捻挫の靭帯損傷へのアプローチには鍼がおススメ

靭帯はコラーゲン繊維で形成させております。

鍼の特徴の一つが、足関節捻挫のようなケガの修復過程を助け、自分自身の修復力を高める事です。

鍼をすると、小さな傷を修復するために、体の修復する働きが高まります。

そのうちの一つの働きで、線維芽細胞が増えるのですが、線維芽細胞は新しいコラーゲンなどを作り出してくれます。

そのため足関節捻挫のときに鍼を施すと、

自分で修復する過程を助け、活性化するよう促してくれます。

足関節捻挫をされた場合は、なるべく早めの段階で鍼の施術を施すことがおすすめです。

東広島鍼灸整骨院の足関節捻挫の施術の特徴とは?

鍼灸治療で足関節捻挫をケアするメリット

東広島鍼灸整骨院で行う足関節捻挫に対する鍼の施術の特徴は、

痛めた足関節捻挫の箇所を検査などで特定し、痛めた個所に、局所的に細い鍼をすることで痛めた筋肉や靭帯の形成を助けるよう働きかけます。

足関節捻挫は、足関節靭帯の損傷部分のみのアプローチだけでなく、

周りの筋肉も傷めているため、

足関節周囲の修復を促すことが大切です。

東広島鍼灸整骨院では足関節捻挫の修復+捻挫予防の足首に

また、捻挫を引き起こしやすい足関節の構造でないかどうか、足首周りのバランスも整え、今後足関節捻挫になりにくいように、下腿の筋肉の状態も含めて柔軟性を図ることが大切です。

東広島鍼灸整骨院では、足関節捻挫で痛めた靭帯や筋肉のケアと、それに加え足関節捻挫を引き起こす要因となる筋肉のバランス状態を見ながら、捻挫を引き起こしにくいように足関節を強化するように働きかけます。

鍼灸の施術が怖いという場合は、伊藤超音波の施術もおススメ

伊藤超音波は主に骨折の修復で使われる物療ですが、

捻挫など靭帯や筋肉の損傷にも回復を促すように働きかけます。

小さいお子様や鍼が苦手という方は、足関節捻挫で足首を傷められた場合、

伊藤超音波を施すことで、靭帯の修復と血流を促し、関節の可動域を高めるように助けます。

足関節捻挫は、日常生活でもスポーツ外傷でも起こりやすいケガであります。

軽くみがちな足関節捻挫ですが、なるべく早めに適切な施術を行い、

長い目て見ても足関節部分は負担がかかりやすい箇所でありますので、

ケガ後のケアを丁寧に取り扱っていかれることをお勧めいたします。

足関節捻挫の痛み、違和感、腫れ、可動域制限など、

足関節捻挫後のケアは、東広島鍼灸整骨院にご相談ください。

新型コロナ対策として、

消毒や除菌などを徹底して行っております。

1.窓と室内換気扇による換気

2.空気清浄機の設置

3.施術の都度、次亜塩素酸水によるベッドやフェイス枕などの消毒や、タオルの交換

4.スタッフのこまめな手洗いやうがい

5.100度以上の高温スチームモップによる床掃除

6.入口やトイレに消毒液を常備

7.検温

8.お客様へのアンケート

などを実地しております。

お手数ではございますが、ご協力をよろしくお願いいたします<m(__)m>

肩こりや首こり改善に導く東広島鍼灸整骨院の肩こり整体

肩こりや首コリ、頭痛、目の疲れなどが気になる方、

東広島鍼灸整骨院の肩こり整体で、体のバランスを整え、

肩こりや頭痛、首コリの改善に導きませんか?

東広島鍼灸整骨院の肩こり整体は、体のゆがみの原因を追究し、

独自の理論に基づいた整体施術によって、

肩こりや頭痛、首コリなどの改善に導きます!

お体の歪みチェック

お体の歪みチェックされていない方は、まずはお体の歪みをセルフチェックで確認してみましょう。

肩こり度合いチェックはコチラ

体の歪みから首コリ肩こりに繋がる

お体のバランスが崩れて体にゆがみが生じると、

血流やリンパの流れなどの体のめぐりが滞り、

肩こりや首コリなどの症状に繋がる傾向があります。

ここでは、

「どうして体のゆがみが首や肩のコリにつながるのか」

を、順を追ってわかりやすくご説明していきます。

体がどんなふうにゆがんでいくのかを知ることで、

「どうすれば整えられるのか」も自然と見えてきます。

また、

日頃から筋肉をいい状態に保つことや、姿勢を意識することの大切さも、

きっとご理解いただけると思います!

体のゆがみによって首コリや肩こりが生じるメカニズム

1.適正なアライメント(骨・関節の配列)の保持できる筋肉が大切

首コリや肩こりにかかわる筋肉

首コリや肩こりに直結しやすい首肩の筋肉を見てみましょう。

理想的なアライメント(骨・関節の配列)では、

以下の首肩の筋肉が適切に伸縮して働きます。

首・肩周辺の主要筋群

- 僧帽筋:肩甲骨を安定させ、頭部を支える

- 胸鎖乳突筋:頭部の位置を調整

- 斜角筋群:首の側屈と回旋をサポート

- 後頭下筋群:頭部の細かな調整を行う

- 菱形筋:肩甲骨を脊柱に引き寄せる

- 前鋸筋:肩甲骨を前方に安定させる

これらの筋肉が協調して働くことで、

頭部の重み(約5-6kg)や腕の重みを無意識に調整し、効率的に動かすことで、姿勢保持や動作を行っております。

これらの筋肉が協調して働くためには、

これらの首肩の筋肉に柔軟性があり、動きが適正にできることが大切です。

それにより、頭部や頸椎・肩甲帯のアライメントが適正に保たれ、

重心のズレや姿勢の崩れを防ぐことができます。

そのため、首コリや肩こりが気になる方は、

これら首肩回りの筋肉の硬さを解消させ、筋肉の働きを整えることで、

体の歪みや慢性的な不調の予防につながります。

2.体のゆがみに繋がる原因のチェック

以下の原因で体が歪みやすくなり、肩こりや首コリなどの症状に繋がりやすくなります。

以下をチェックしてみましょう。

-

日常の体の使い方による要因

- 長時間のデスクワーク:前かがみ姿勢での保持

- スマートフォンの使用:下向き姿勢での保持

- 片側への荷重:いつも同じ側に荷物などを持つ

- 不良な睡眠姿勢:高すぎる枕、うつ伏せ寝

-

代償動作的要因

- 過去の外傷:むち打ち、転倒、スポーツ外傷による修復しきれなかった筋肉の偏った負担

- 足部の問題:扁平足、外反母趾による代償作用による負担

-

機能的要因

- 筋力不足:特に深層筋(インナーマッスル)の弱化

- 筋肉の柔軟性の低下:関節可動域の制限

- 神経系の問題:固有受容器の機能低下

首コリ肩こりからも体の歪みに繋がる

肩の位置が少しズレると、

体はバランスを取ろうとして、

腰や骨盤までもが少しずつ影響を受けてしまうことがあります。

そのため、

もともとは首や肩のコリだったはずが、

気づかないうちに腰の不調や痛みにつながっている…

というケースも少なくありません。

肩のゆがみが全身に影響するしくみ

例)

-

左肩が下がる/上がる(肩のゆがみ)

↓ -

首が傾く・筋肉がかたくなる(首こり・肩こり)

↓ -

背骨が側弯・骨盤がねじれる(バランス補正)

↓ -

腰に負担 ⇒腰痛や疲労感が出る

1.日常の体の使い方による要因のうちの、

長時間のデスクワークや、

スマートフォンでの下向き姿勢は当てはまった方も多いと思います。

ここで、

長時間のデスクワーク(前かがみ姿勢)での姿勢が、

どのように体の歪みに繋がっていくのかを具体的に解説いたします。

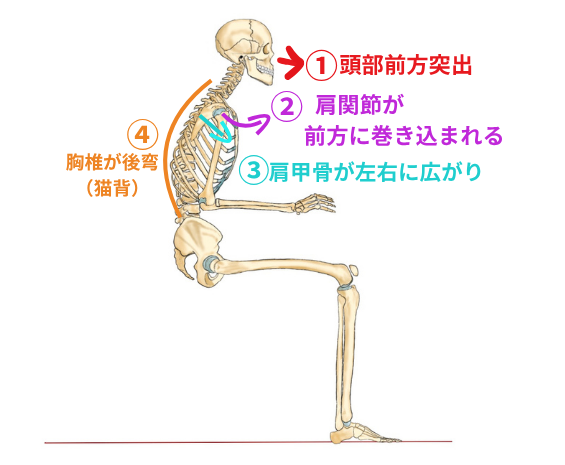

デスクワーク姿勢からくる骨格の歪み

下図のような不良姿勢でみると、

頭部前方突出

①頭部重心が前方に移動⇒後頭下筋群が過緊張になりやすい

肩甲骨位置のズレ

②肩関節が前方に巻き込まれる

③肩甲骨が左右に広がり、前方に引き寄せられる

④胸椎が後弯(猫背)になる

⇒胸部筋群が萎縮し、菱形筋(肩甲骨~胸椎に付く筋肉)が伸張されやすい

筋肉の不均衡発生

前かがみの姿勢が続く⇒

・胸回りなどの体の前面の筋肉が圧迫されて収縮されやすい

・背面の筋肉は伸長され、緊張しやすい

といった傾向があります。

- 萎縮する筋肉:胸鎖乳突筋、斜角筋、大胸筋、小胸筋

- 緊張しやすい筋肉:僧帽筋中部・下部、菱形筋、前鋸筋など

デスクワーク姿勢での体の歪みから生じる体の症状

デスクワークによる不良姿勢で体にゆがみが生じると、

以下のようなお体の症状につながりやすい傾向があります。

①巻き肩

②猫背

③手の位置や肩関節の位置が内側に向く

④ストレートネック(頸椎のカーブ消失)

⑤肩甲骨が外へ広がる

このように、

骨格の位置がずれ、

体がゆがんだ状態で定着することで、様々な症状に繋がっていき、

首コリや肩こりや腰痛にも繋がりやすくなっていきます。

東広島鍼灸整骨院の肩こり整体はどんな症状にいいの?

先ほど、デスクワーク中の不良姿勢によって生じる体の症状を解説いたしましたが、

そのような症状に加え、

骨格が歪むことで、首肩まわりの筋肉に負担をかけ、

首コリや肩こりが生じやすくなり、

以下のような症状にもつながりやすくなります。

肩の歪みが引き起こす症状は?

✅腕のだるさ・腕の痺れ、

✅肩こりや首こり

✅腕の痛み、

✅呼吸が浅くなる

✅自律神経の乱れ

✅リンパの詰まり

✅頭痛

✅四十肩や五十肩

✅倦怠感

✅腰痛

✅膝痛

また、肩の歪みに伴って、肩こりや猫背をはじめ、

下半身の症状も連動して出てきてしまう可能性もあります。

東広島鍼灸整骨院の肩こり整体の特徴

お体が歪んだ元となる筋肉や骨格のズレを見極め、無理なくアプローチを行います。

さらに、

●上腕と鎖骨のポジション

●肩甲骨のポジション

●頸椎のポジション

●骨盤のポジション

に重点を置き、

その位置を段階を追って正常な位置へ導き、

体全体のバランスを整えていくというところが特徴です。

肩のゆがみは、首や背中、さらには腰や骨盤などに負担をかけ、

体全体のバランスに影響を与えることがご理解いただけたかと思います。

そのため、

肩こりが原因で、知らないうちに腰痛を引き起こしている方も多く見られます。

東広島鍼灸整骨院では、こうした体のつながりに着目し、

筋肉や骨格のズレ、筋膜の状態に目を向け、

一つ一つのバランスを整え、

肩こりの原因を全身のバランスから整えていくことで、

結果的に肩こりや腰痛の緩和にもつながるよう施術を行っています。

東広島鍼灸整骨院の肩こり整体は、

単に肩のつらさを楽にするだけではありません。

「体全体をラクにする整体」をご体感ください。

肩こりや首コリをはじめ、頭痛や腰痛などの気になる症状がございましたら、

お気軽に東広島鍼灸整骨院へご相談ください。

東広島市の整骨院で健康保険が使える場合

整骨院や接骨院で健康保険が使える場合は、

以下の1~3の事柄に全て当てはまる場合、

使用できます。

(・健康保険が使用できるかどうかは、詳細を柔道整復師が確認し、判断します。)

整骨院で健康保険が使える場合はこんな症状

- 1.筋肉を何かの拍子に痛めた

- 2.痛めた日がはっきりしている

- 3.プライベート、日常生活上での痛みや症状である

この上記3つ全てに当てはまる場合、健康保険の使用が出来ます。

詳細は下記にご説明いたしますのでご参照ください。

その場合、

- 骨折

- 打撲

- 捻挫

- 挫傷(筋肉や腱、靭帯の損傷)

というケガの名目での保険申請になります。

(*骨折後、骨折周囲の施術をご希望の場合は、医師の同意書が必要です。)

*交通事故の施術は自賠責保険の取り扱いになります。

交通事故の施術の場合でも、自分自身が起こした場合は健康保険の適応になります。

肩こり、腰痛、膝の痛みなどの症状で、

思い当たる原因がございましたら、

些細なことでも大丈夫ですので、何でもおっしゃって下さい。

東広島鍼灸整骨院で健康保険が使える場合の詳細

1.筋肉を何かの拍子に痛めた

思いがけないことから、筋肉や靱帯を傷めてしまい、

気づかないうちに捻挫をしていたり筋肉を挫傷していたりすることは、

日常生活上、意外とあるものです。

痛みの原因を解明するためや、症状の発端を突き止めるためには、

思いがけないことから起こることもございますので、思い当たる事何でもご相談ください。

筋肉や靱帯を傷める日常の動作とは?

- 床から立ち上がろうとした際に膝を痛めた

- 寝返りで肩や背中を痛めた

- ズボンをはこうとしてかがんだ際に腰や股関節を痛めた

- 後ろのものを取ろうと手を伸ばしたら、肩から腕を傷めた

- 朝起き上がろうと手をついて起き上がったら首や肩を痛めた

- 上にある棚に手を伸ばしたら、首や背中が痛くなった

など。

2.痛めた日がはっきりしている

整骨院や接骨院で健康保険を使用する場合は、

あの日のこういうことで痛めた、あの時の動作をしてからが痛い、

という思い当たる日時がいります。

痛めた日は健康保険の申請書類を作成する上で必要です。

ただし、

痛めた日付が1週間前なのか2週間前なのか、そのぐらいだったと思うがよく覚えていないという場合は、

健康保険を使用することは可能です。

症状が慢性的なもののみでは、健康保険の使用はできません。

3.プライベート、日常生活上での痛みや症状

仕事上や通勤途上での痛みは、労災保険の取り扱いとなります。

仕事上に痛めたが事情があって労災保険が難しい場合は実費の取り扱いになります。

また、通勤途上なのかプライベートで痛めたのかの判断がつきにくい場合がございます。

分からない場合は柔道整復師にご相談ください。

健康保険使用可能かの詳細は、お越しになられて症状を見させていただいてからになります。

整骨院や接骨院で、健康保険を適応できるかどうかの判断は、

柔道整復師が最終判断を行いますので、お越しいただく場合は、

健康保険証をご持参くださいますようお願いいたします。

実費の施術のみ受けられる場合は、健康保険証の持参の必要はございません。

ご不明点などございましたら、東広島鍼灸整骨院までお問い合わせください。